本文

ブナの森へ ぶな文化とともに

ブナは樹皮につく地衣類が美しい模様をつくり、まだ雪の残るうちに新芽を芽吹かせる逞しい樹木です。小国町の広大な町土の95パーセントには、このブナを中心とした広葉樹の森が広がっています。

ブナの森は、クリやトチの実をはじめとする豊富な木の実を実らせ、ゼンマイやワラビなどの山菜、キノコ類、渓流に住むイワナなど、山の幸、川の幸をはぐくんでいます。さらに、ブナの森は、雨や雪解け水を蓄え、その水が川となって流域一帯を潤しているため緑のダムとも呼ばれています。

人々は太古から、この豊かな森の中で、狩猟採集の生活を営み、森とともに生きる生活の知恵を身につけ、季節に対する感受性や自然と一体となって暮らす特有の自然観をはぐくんできました。こうして長い時間をかけて、森とのかかわりによって培われてきた独特の生活文化を小国では、『ぶな文化』と呼んでいます。

息づく山の神信仰

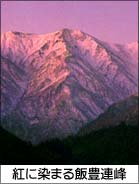

山はその神々しいまでの姿や、災害で猛威をふるう厳しさがあり、恐れあがめる対象であると同時に、生きるための水や食糧を与えてくれる偉大な存在であります。

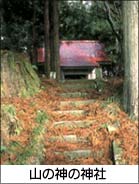

生活する上で山と深くかかわってきた小国の人々は、山を敬い大切にする心を、山の神への信仰という形で表してきました。町内の集落を網羅するように80社もの山の神が点在しており、人々の信仰のあつさを物語っています。

時代の変化とともに日本人の自然観や生活様式が変わりゆく中で、太古からブナの森に包まれて暮らしてきた小国の人々には、山の神を信仰した先人たちの精神が脈々と息づいています。

恵みの森へ 森に生かされてきた人々

マタギは、東北地方の山間集落に暮らす狩猟の民です。独特の山言葉を使い、厳しい戒律を守りながら集団で伝統的な狩りを繰り広げ、ツキノワグマなどの獣を捕ったり、山菜や木の実を採ったりして生活してきました。

また、小国のマタギの間では、子連れのクマを撃つことを禁じたり、狩猟の期間も限定してきました。こうした戒律を守ることがおのずと乱獲を防ぐことにつながってきたのです。それは、山に生きる人々の自らの暮らしを守る生活の知恵であり、子孫の代まで豊かな自然環境を残していくためのルールでもあったのです。小玉川地区の人々には、いまもこうしたマタギ魂が受け継がれています。