本文

挑め、ともに!小国高校魅力化通信

小国高校生や高校魅力化コーディネーターの活動の様子を毎月更新しています。広報おぐににて連載中。

令和4年度活動

2月【白い森未来探究学 第3学年地域構想学発表】

昨年12月14日㈬午後、おぐに開発総合センターの集会室にて、「白い森未来探究学」第3学年地域構想学の発表会が行われました。高校3年間の探究学習の集大成です。

8月に行われた「小国町役場職員と語る会」から、「移住希望者に向けた情報発信」「ごみの減量」「子育て支援」「ふるさと納税に共感を得る工夫」「高校の放課後の活動の充実」の5つのテーマに添って、自分達には何ができるのかを考え、調査や話し合いなどを重ねてきました。

そうした学びから、3学年全生徒がよりよい『10年後の小国町』を1枚の絵に描き、発表会で1人1人が思い描いた構想を発表しました。

生徒の声

「役場のかたがたとたくさん会話を交わしたことで、知らなかった小国町の課題や魅力を感じることができました。なかなか自分ごととして課題解決のためにアイデアを出すことは難しかったですが、最終的にまとめて話すことができて良かったです。小国高校が地域との関わりが密であることをさらに感じました。」

「テーマを頂いたおかげで小国町と向き合うことができました。何かに向き合うことの大切さを実感し、結果に行きつくまでの過程をもっと大切にしていこうと思えるきっかけになりました。」

12月【オンライン国際理解研修~アメリカ&アフリカと交流~】

11月2日㈬と9日㈬、1年生の恒例行事「オンライン国際理解研修」がありました。今年の交流先はアメリカとアフリカ(ケニア・モザンビーク・ルワンダ)。コーディネーターから各国の概要を学んだ後、生徒たちは各教室に移動し、それぞれのIct端末を使って地球の裏側と交流を始めました。

アメリカ編の交流相手は、これまで小国高校が研修旅行で訪問していたロサンゼルスの「ベニス高校」です。今年は『浮世絵』『Sdgs』なども題材として準備し、英語と家庭科の教科を越えた連携を行いました。英語と日本語を用いてお互いに意見交換をし、日々の学習の成果を発表することができました。

アフリカ編の交流相手は、アフリカに派遣されているJica青年海外協力隊の4人。それぞれの国の言語・食べ物・文化の違い・経済について生徒が質問し、興味深いエピソードをたくさん教えていただきました。

国際理解研修を2日間受講した1年生の塚原朱李さんと片桐希優くんに感想を聞きました。

片桐希優さん(写真右・アフリカ編)

青年海外協力隊の人たちからアフリカの国々の話を聞きました。アフリカについて知る前は、貧富の差があるイメージが強かったです。実際には貧富の差はあるものの、多くの人がスマホを持っていたり、ドローンで医療物資を届けたりと、近代化が進んでいる分野が多いようです。“リープフロッグ”という発展の遅れていた国がテクノロジーにより先進国を一足飛びで追い越していく現象が起きていることも学びました。日本を追い越している分野もあることなど、色んな気づきがあり、国際交流を楽しむことができました。

塚原朱李さん(写真右・アメリカ編)

アメリカ人=すっごくみんなイケイケな印象があったけど、実際話してみたら意外と落ち着いて大人っぽい人もいました。概念の固定化は良くないなと再認識しました。

日本語をゆっくり話しているつもりが、アメリカ人は分からなそうにしていました。また、同じように自分も英語が全然聞き取れなませんでした。自分の英語力をもっともっと上げていくことも必要だと思うし、分からないと思って伝えようとしないよりも、頑張って伝えようとする気持ちが大事だと感じました。この交流がきっかけで、少しでも日本の文化に興味を持ってもらえたらいいなぁと思いました。

11月【令和4年度トークフォークダンス】

10月19日㈬2年生18人がそれぞれ取り組むマイプロジェクトについて、小国町・県内の多様なバックグラウンドを持つ地域の大人18人から助言を受けました。

トークフォークダンスは、一対一による対話形式で8分程度の話し合いを繰り返し、フォークダンスのように次々と相手を変えていくワーク手法です。多くの地域の大人と対話することで、高校生からは「視野が広がった」という感想が多く寄せられました。参加いただいた皆さん、ありがとうございました!

今回は2年生の加藤裕樹さんと今向日葵さんが取り組んでいるマイプロを紹介します。

僕のマイプロのテーマは「山形県のローカルヒーローを作る」加藤裕樹さん

テーマ設定のきっかけは、都道府県知名度ランキングで山形県が下位であることを知ったことです。テレビでも山形県のことはなかなか放送されないなぁと思っていました。そこで僕の好きな仮面ライダーのような、山形県のローカルヒーローを作って知名度を上げたいと思いました。今は置賜地区のヒーローをデザイン中です。小国町・飯豊町・川西町のデザインは完成間近です。

私のマイプロのテーマは「本で山の楽しさを伝える」今向日葵さん

私は小さい頃から山が好きなのですが、最近は山が好きな人が減ってきているように感じます。そこで絵本・4コマ漫画・紙芝居など、オリジナルのキャラクター・ストーリーを作って、若い世代に山の魅力を知ってほしいと思いました。子どもから大人まで楽しめるような作品にしたいです。今はイノシシのキャラをデザインしていますが、なかなか苦戦しています。

10月 「さらに見つけ合うサミット」大成功!

【3年生 白い森未来探究学地域構想学~小国町役場職員と語る会~】

8月30日(火曜日)おぐに開発総合センターで、3年生を対象とした『小国町役場職員と語る会』が行われました。

総合政策課、町民税務課、健康福祉課、産業振興課、教育振興課の職員のかたがたを講師にお迎えし、各部署の業務内容の現状や課題、高校生と一緒に考えてみたいテーマについて語り合いました。

貴重なお話を伺うことができ、高校生達はより身近に小国町の魅力や課題を感じることができたようです。それぞれが小国町の未来を思い描いて、自分達には何ができるのか、残りの高校生活で向き合っていきます。

和田彩日香さん(健康福祉課チーム)

小国の子育て支援制度について、今まで自分が全然知らなかったことを痛感しました。これからは妊婦さんのニーズをインタビューしたいです。子育て支援の制度について、みんなに知ってもらうことがまず大切になってくると思いました。

加藤大夢さん(総合政策課チーム)

小国に移住してくる人が自分の想像より多く、しかも都会から一家転住する人までいるなんてびっくりしました。僕はアニメが好きなので、「ゆるキャン」みたいに楽しくキャンプができること、小国の自然の魅力をSnsで伝えていきたいです。

【ひまわりの絆プロジェクト】

小国警察署・小国地区交通安全協会のご協力のもと、小国高校生有志8人が夏休み期間中におぐに保育園(18日)と白百合保育園(19日)で、自作した紙芝居の読み聞かせを行いました。この「ひまわりの絆プロジェクト」は平成23年に京都府内で発生した交通事故で亡くなった男の子が大切にしていたひまわりを育てることを通じて命の大切 さを学び、被害者支援への理解を深める取り組みです。

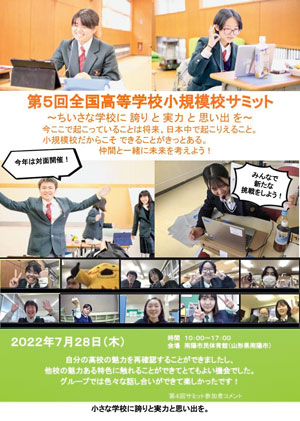

9月 「さらに見つけ合うサミット」大成功!

小国高校が主催する「第5回全国高等学校小規模校サミット」が7月28日(木曜日)、南陽市民体育館で3年ぶりに対面形式で開催されました! サミット会場には全国7県(沖縄・広島・山口・島根・高知・福島・山形)から11校、105名の高校生が参加し、学校の特徴を紹介し合いながら親睦を深めました。終盤に行われたワークショップ「小規模校の課題を解決するためにできること」では、地域・学校を活性化するために「これからも交流の場を持って、芯・夢・目標がある人たちの考えに触れ、活性化に貢献できるよう視野を広げる活動を続けることが大切だと考える」などの意見を出し合いました。本来なら関わることのなかった同年代の高校生が、同じ課題を考え、共有できた貴重な体験となりました。

サミットテーマ「さらに見つけ合うサミット」には、より良い学校づくり、小規模校に誇りが持てる、自分に自信を持つ、周りの人の良いところを見つける、人の気持ちが考えられる、広い視野を持つ、成長、達成感、決断力、責任感など、これらがたくさん見つかるようにという思いが込められています。今回はメインファシリテーターを務めた永井愛莉さん(2年)と、マスコットキャラ“チェリーパイセン”として会場を盛り上げてくれた安部澪さん(2年)にサミットを終えての感想を話していただきました。

Q1.サミットで身についた力はなんですか。

永井:「私はメインファシリテーターとして活動してきて、責任感が身についたと思います。サミット準備を進める中で、自分達のやりたいことをまとめて、しっかり先生に伝えられたことは大きな成果でした。そこから連携が生まれ、サミットの成功につながったと思います。現在私は生徒会副会長を務めているので、今後の学校生活でも責任感を持って過ごしていきたいと思っています!」

Q2.サミットで楽しかったことを教えてください。

安部:「私はもともと後輩と一緒に活動することが不慣れで、サミット前はコアメンバーの後輩と活動していけるか心配でした。でも一緒に活動していくにつれて仲良くなれたし、お互い遠慮なく意見を出し合えるようになりました。サミットではプレセッションとアイスブレイクで、少しでも盛り上げ役になれたことが良かったです。今後も学年関係なく仲間意識を持って、意見を出し合って、学校を盛り上げていきたいです!」

8月 第5回全国小規模校サミット 3年ぶりの対面開催へ

町内の中学生に小国高校の更なる魅力を知ってもらい、興味関心を深めるための小国高校の説明会が7月4日(月曜日)、小国中学校体育館にて開催されました。対象者は小国中学校と叶水中学校の全校生徒です。小国高校の先生とコーディネーターが学校の概要を説明した後、生徒2人が小国高校の魅力を語りました。 担当したのは3年生の瀬賀忠和さん、2年生の二宮緋毬さん(地域みらい留学365プログラムで大阪府から小国高校に留学中)です。今回は、この日実際に2人が語ってくれたメッセージの一部を紹介します。

Q1 入学する前の小国高校の印象、そして小国高校の印象を教えてください。

瀬賀:「もともと小国高校を希望していなかったので、期待度は30~40%くらいでした。でも学校生活を送るにつれて『あれっ、なんか自由に挑戦できるし楽しくね?』って思うようになりました。」

Q2 2年次のマイプロジェクトではどんなことに挑戦しましたか?

瀬賀:「“自分の強みを活かした副業”と題して、趣味のロゴやアイコンのデザイン制作でお金を稼ぐプロジェクトを実施しました。最初は注文が少なかったりキャンセルが多かったりと課題があったのですが、ロゴのニーズを研究してブランドを新設した結果、軌道に乗りました!」

Q3 なぜ留学先として小国高校を選んだのですか?

二宮:「学校の外に飛び出して、地域の大人とたくさん関わってみたいと思ったからです。小国高校は年間で地域協働の授業が100件以上あると聞いたので、そのカリキュラムに惹かれて来ました!」

Q4 実際に留学生活を送ってみて、どんなことが楽しいですか?

二宮:「とにかくご飯が美味しいですし、魅力的な大人が多いので幸せです。先日は憧れの芸術家であるkegoyaさんのopen dayに参加し、アクセサリーを購入しました。めちゃめちゃお気に入りなので、ずっと大切にします。季節ごとに違った楽しみ方ができることも最高に楽しいです!」

7月 第5回全国小規模校サミット 3年ぶりの対面開催へ

小規模校だからこそできること、全国の仲間と熱く語り合う夏が始まります。

今年度のサミットコアメンバー、飯田晴基くんと齋藤心花さんに今の気持ちをインタビューしました。

Q1 コアメンバーをやろうと思ったきっかけを教えてください。

飯田:小国高校の大きな行事の一つである小規模校サミットに携わってみたいと思いコアメンバーに入りました。今年は対面で、直接いろんなかたと交流できるのを楽しみにしています。

Q2 意気込みを聞かせてください。

齋藤:同じ世代だけど違った価値観を持っている高校生と、同じ時間を共有できることにワクワクしています。一方で、運営側のプレッシャーは大きいですね。お金をかけて足を運んでくださる人たちに、いい思い出を持って帰ってもらいたいので。参加者には絶対「来てよかった!」と思ってもらいたいです。

6月令和4年度 地域に浸る講座スタート!

「地域に浸る講座」は小国町のキラキラした大人に出逢いに行く授業で、小国高校の特色ある学びの一つです。格好いい大人の背中に憧れながら、自分の興味関心を高めます。

4月28日オープニング講座で訪問したのは、大宮子易両神社。当日は天候にも恵まれ、桜舞い散る中、1年生29人が参加しました。宮司の遠藤成晃さんからお話をお聞きし、神社の境内を散策しながら、高校生が自分のスマートフォンで写真を撮影しました。クラスの生徒たちが選んだ「ベストショット」の写真を一部を紹介します。

★今月の注目生徒2人にインタビュー

「遠藤成晃宮司の話では、食事の時に手を合わせることのような、普段さりげなく行っていることも、 そこには様々な意味や歴史があることを学びました。一つ一つの文化の深い理由を知っていくと、昔の 日本人たちの思いを知ることができてとても面白かったです。」と2人は話してくださいました。

Q1. 大宮子易両神社の歴史に触れてみてどうでしたか?

藤田:「私は基本的に歴史の勉強が好きではないのですが、それはきっと教科書には東京や京都の歴史ばかり紹介されているからで、自分の町の歴史を知ることはすごく楽しかったです。1300年を超える歴史を持つ神社が小国町にあるなんて今まで知らなかったし、すごく誇りに思いました」

Q2. 境内の写真を撮ってみてどうでしたか?

安部:「小国町の新しい魅力をたくさん発見できました!大宮子易両神社の桜は町中より遅咲きで、最高の時期に訪問できました。風で散った桜の花びらが神社の屋根を彩っていて、高校生の私たちにとっても凄く魅力的な風景でした」

5月 全国各地から小国高校へ 『留学生』12名の小国生活がスタート!

前2列が白い森留学生7人

後列が地域みらい留学365生5人

令和4年度、小国高校の多様な学びがさらにパワーアップします!昨年度から受け入れている地域みらい留学365生は2年生の1年間、今年度から受け入れる白い森留学生は3年間、小国高校で学びます。 それぞれ、寮と下宿先での新生活が始まりました。男子寮と女子寮では月毎に寮長を決め、自分たちで寮のルール作りに取り組むなど、自律に向けた日々を過ごしています。4月の寮長を担当した一柳帆花さんと澤田旭さんに話を聞きました。

Q1 出身地を教えてください。

一柳:愛媛県久万高原町です。

澤田:神奈川県川崎市です。

Q2 小国町を留学先として選んだ理由を教えてください。

一柳:地域の方々と関わる機会が多く仲間と共に成長できる場所、挑戦できる場所が多いと感じたからです。また、スキーが好きだからという理由もあります。

澤田:地域の雰囲気が好きです。皆さんが凄く優しいところに惹かれました。

Q3 毎日どんな寮生活を送っていますか?

一柳:自分で家事をしなければならないので、自分のことは自分でする習慣づけができ、勉強では得意分野・苦手分野の教え合いをしながらコミュニケーションをとっています。

澤田:寮の生徒みんな仲が良く、ゲームや勉強などを一緒にして過ごしています。

Q4 これから小国でチャレンジしたいことはありますか。

一柳:雪国での暮らしにどれだけ自分なりに対応できるかを試してみたいと思っています。東北地方には住んだことがなかったので冬がすごく楽しみです。

澤田:小国は雪が凄いので、スキーやスノボなどをしてみたいです。また将来就きたい仕事(保育士)があるので、そのために色んな人と積極的に関わっていきたいです。

4月 地域との協働による高等学校教育改革推進事業【魅力化型】を振り返る

石塚翼さん(2022年3月卒業)

小国高校では、令和元年度から地域との協働による高等学校教育改革事業【魅力化型】として、地域ならではの新しい価値を創造する人材を育成するため、地域課題の解決等を通じた学習カリキュラムの構築を目指してきました。

最終年度となった令和3年度、学びを終えた石塚翼さん(3年生=3月当時)は、「僕が3年間のもりたん(白い森未来探究学)を通して学んだことは、地域の人や高校生との交流の大切さです。

1年時の地域講座や小国町探検では、それぞれ希望の場所を訪問して地域に浸り、魅力を再発見し、2年時にはマイプロジェクトとして、自分のテーマを持って探究。僕は羽越水害について調べ、今後の人生で災害が発生した時に対応できるように探究しました。僕以外も個性あふれるテーマが多く「ダンスイベントの開催」や「高校生カフェ開店」「オリジナル物語の執筆」など、一人ひとりがやりたいことに取り組みました。3年時は3つのゼミに分かれて活動。(1)国際交流から気づきを深める阿部&ブライアンコーディネーターの国際探究ゼミ。(2)読書や対話などを通して、「自分とは?」「正義とは?」などの問いに向かう坂口コーディネーターの学問探究ゼミ。(3)新しいテーマを掲げてマイプロジェクトを行う個人探究ゼミ。それぞれゼミを通して、自分のライフワークや進路を意識する学びができました。

後輩の皆さんにも、小国でしかできない、自分の探究を楽しんでもらいたいです!」と3年間の取り組みを話していただきました。今後も特色ある学びが小国高校では続けられます。