本文

調査要項

遺跡名

下叶水遺跡(しもかのみずいせき)

所在地

山形県西置賜郡小国町大字叶水字下叶水

現地調査

平成18年5月8日~11月17日

調査面積

5,900平方メートル

調査種別

河川跡・集落跡

時代

縄文時代

遺構

河川跡・土坑・ピット(柱穴など)

遺物

縄文土器・土偶・石器・石製品

関連情報

- 財団法人山形県埋蔵文化財センター<外部リンク>

- 財団法人山形県埋蔵文化財センターブログ(下叶水遺跡)<外部リンク>

- 国土交通省北陸地方整備局横川ダム工事事務所<外部リンク>

- 山形県小国町教育委員会

- 山形県教育庁教育山形振興課(文化財保護室)<外部リンク>

調査の概要

下叶水遺跡は、昭和53年に県教育委員会により確認された遺跡ですが、この度、横川ダム工事事業の予定地にかかることから、記録保存を目的として緊急発掘調査が行われました。

この調査は、国土交通省北陸地方整備局横川ダム工事事務所が、財団法人山形県埋蔵文化財センターに委託し実施されました。

面整理作業

遺構精査状況

立地と環境

下叶水遺跡は、小国町東部の叶水地区に所在し、飯豊山系に属する地蔵岳を水源とする横川右岸の河岸段丘上に立地、標高は263メートルを測ります。

小国町には、この下叶水遺跡以外にも、旧石器時代から縄文時代にかけて多くの遺跡が存在していることが知られています。

下叶水遺跡の周辺にも、野向遺跡、市野々向原遺跡、千野遺跡など、縄文時代早期から晩期に到る遺跡が横川とその支流の明沢川との合流地点までの河岸段丘に分布しており、川や山野の自然の恵みを得られる快適な環境の中にあったものと考えられます。

遺跡の川下には、楠木正成の四男、傑堂能勝の創建と伝えられる曹洞宗飛泉寺跡と、樹齢200年を超えるといわれる町のシンボル大銀杏がそびえています。

下叶水遺跡の場所

検出遺構

検出遺構跡

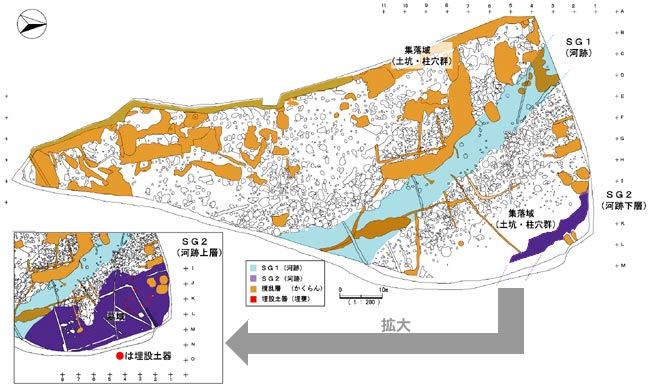

縄文時代の終末期の集落跡や埋設土器群(墓域)、河川跡などが発見されました。集落跡は、河川跡の両岸に沿って、住居の柱穴跡や貯蔵穴などが主に検出されました。

住居の柱穴は、大型で長さ約1メートル、円形や小判型をしています。また、柱を固定するための根固め石を詰め込んだものが多いのも特徴です。

貯蔵穴は直径約1~2メートルの円形で、断面形がフラスコ状になっています。

集落外縁部には、深鉢を縦に埋めた埋設土器(墓)が集中して10基ほど確認されました。

河川跡は、幅約8メートルで水深は最も深い所で約1.2メートル以上あります。

SK708(柱穴)遺物出土状況

SK631(フラスコ状土坑)遺物出土状況

SG1(河跡)遺物出土状況

出土遺物

遺物は、河川跡を主体として、縄文土器や石器を中心に油脂箱(60センチ×42センチ×15センチ)で約600箱以上が出土しました。

縄文土器は薄手で精巧な文様があるものが多く出土しています。深鉢や皿形の浅鉢、急須状の注口土器ちゅうこうどきなど多様性があります。また、一部の土器には赤彩せきさいや補修孔ほしゅうこう(使っていた土器の一部が壊れたとき、ひもで結んで補修するために開けた穴)もあります。

RP558出土状況

注口土器(ちゅうこうどき)

石器は、動物を狩るための矢じりや、加工するための石錐(いしきり)、ヘラ状の石箆(いしべら)、携帯用の石匙(いしさじ)、磨製の石斧(せきふ(磨いて作られた石の斧))や、磨石(すりいし)や凹石(くぼみいし)などの当時の主食であった堅果類を磨り潰すための道具も多く出土しています。また、漁に使った土錘(どすい(おもり))なども検出され、当時の多様な食糧事情がうかがえます。

その他にも、お祭りの道具である土偶(どぐう)やアクセサリーの勾玉(まがたま)などもあります。

石鏃(せきぞく)

石錐(いしきり)

石箆(いしべら)

石匙(いしさじ)

磨製石斧(ませいせきふ)

凹石(くぼみいし)

磨石・石皿(すりいし・いしざら)

土錘・石錘(どすい・せきすい)

土偶(どぐう)

石棒(せきぼう)

石刀(せきとう)

装飾品(そうしょくひん)

まとめ

調査区内作業風景

下叶水遺跡では、縄文時代後~晩期(約3,000年前)の集落跡や埋設土器群、河川跡が確認されました。

当初この地区には幅約8メートルの河川が横川に注いでいました。そして、河川がほぼ埋設し、沢状の浅い流れになった頃に集落が営まれ始めました。この沢状の河川跡の両岸に沿って柱穴や貯蔵穴が確認されたことから、集落が河川に沿って帯状に広がっていたことがわかります。また、柱穴がいくつも重複していることから、4時期以上の時期差があり、住居などが建て替えられながら長期間(約500年間)に渡り集落が営まれていたようです。周辺には大小のフラスコ状の貯蔵穴が住居を巡るように分布し、これらがセットになり数棟単位で集落を構成していたようです。

集落の間を流れる沢状の河川からは、当時集落で使われていた縄文土器や石器、土偶(どぐう)や石棒(せきぼう)などの祭祀品、土錘(どすい)なども出土したことから、横川を利用した漁労の存在も明らかになりました。

埋設土器を主とした墓域は調査区の北東部に集中し、河川の洪水などによる堆積土が集落や沢状の河川を一時埋めた上に構築されています。

これらから集落は、小河川の洪水などを期に集落の構成が変化し、縮小したり、廃棄や移転した可能性が推測されます。

問い合わせ先

財団法人 山形県埋蔵文化財センター

住所

〒999-3161

山形県上山市弁天二丁目15-1

電話番号

023-672-5301(代)

ファックス番号

023-672-5586