本文

名称

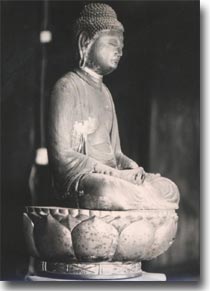

済広寺の阿弥陀如来像(さいこうじのあみだにょらいぞう)

指定区分

小国町指定文化財(彫刻第2号)

指定年月日

昭和57年3月31日

所在地

小国町大字叶水988

所有者(管理者)

円順山

済広寺(曹洞宗)

寸法

像高52.3cm

肩張28.2cm

膝張43cm

概要

済広寺は、本町の東部地区下叶水集落にある曹洞宗の寺院である。寺の前には飯豊山系地蔵岳を発源とする横川が流れており、寺はこの川の右岸山際に建てられている。

町指定文化財「済広寺の阿弥陀如来像」は、当寺に安置されているヒノキ作りの仏像である。昭和57年3月31日彫刻第2号として町の文化財に指定され、昭和58年7月には「広報おぐに」でも紹介された。当時の広報によれば、本像の内容は次の通りである。

「この阿弥陀如来坐像は、米沢市高岩寺末の寺済広寺の本尊である。座像は高さ52.3cmの木像。相好円満、容姿端麗とはこのような像をさすのだろうと評されている。研究家の間では藤原時代の様式を受け継ぐ鎌倉仏と推定されている。

この仏像を祀っている済広寺は、慶長年間(1597年~1614年)に米沢市寺町高岩寺の五世、昌峰是雲大和尚が開創したと伝えられているが、阿弥陀如来像がいつ頃ここに祀られたかは不明である。由緒ある秘仏として畏敬され、見ると目が見えなくなる等の言い伝えがあり、長く開帳は許されなかった。ひざ裏には「雲渓作仏、大同四年」と記されているが、この墨書は近年のものとの見方が強い。いずれにしても、非常に古く立派な如来像で、その姿態は気品にあふれ実に美しい。穏やかな様子は、見る者の心に落ち着きを感じさせる見事な仏像である。」

ところで阿弥陀如来は、西方極楽浄土に住み、「すべての人を救う誓いを立てている仏」であるという。本町の阿弥陀如来像は、このほかにも観音菩薩と勢至菩薩・阿弥陀如来像からなる「光岳寺の善光寺式三尊像」があり、これも町の文化財に指定されている。

本像は、見ると目が見えなくなると伝えられ、神秘的であると同時に、美術的にも優れている。さらに、本町では最も古い時代の仏像とされている。