本文

協力隊通信 北風 裕基

令和6年度活動

3月

「行けるようになったから」地域おこし協力隊 北風 裕基

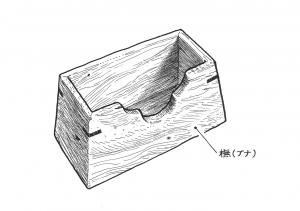

役場から「おぐにまち歩きマップ」を設置するスタンドの作製を依頼されたので、小国らしくブナで作ってみました。

生えてる時は白い肌が美しいですが、切ってみると(小国のブナにはしょっちゅう!)変わった模様が現れます。

白や黄色、グレーだったり桃色もあり、虫食いやスポルテッドと呼ばれる黒い線、節なんかが加わると表情は多様で、なぜだかついこの木が小国のどこかに生えていた頃の姿を想像します。

木はどこにでも使われていて身近だけど、それが何十年もかかって成長し、たまたま切られてそのあとどうなるって誰だって日頃から考えることではありません。

これは等身大だと思うんです。地面と足がかなり近いんじゃないかと思う。より近づけるために身につけたいというのが、ここに住む理由の一つなんだと思います。

12月

「カラス」 地域おこし協力隊 北風 裕基

数週間前から冬を越す場所を探しているのかカラスの群れが木工館の周りに集まっています。

屋根の上で音を立てて歩き回ったり、よく地面をついばんでいるので「カメムシでも食べてくれていたら良いなぁ」と思っていました。

数日前に倉庫から音がするので見に行くと、迷い込んだカラスが出られなくなっており何度も窓にぶつかっていました。

窓が割れてもよくないので梯子を上り、2階の窓を開けて逃がしてやると慌てて飛び出して今度は隣の建物に激突して落ちてしまいました。

周りのカラスたちも大慌て。

様子を見に行くと少し血を流して動けなくなっています。心

配に思いましたが、今の自分はカラスにとってどう見えているかと想像して、それ以上近づくのはやめました。

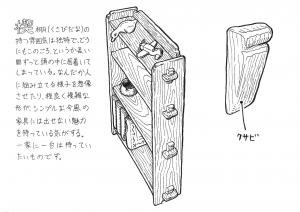

間近で見ると意外に大きく「群れなら鷹にも勝てそうだ」と思いながら楔棚の制作に戻りました。

家に帰る頃そのカラスはいなくなっていました。

7月

「探し物は席を変えても見つかるという話」 地域おこし協力隊 北風 裕基

つむぐマルシェに合わせる形でテーブルを作っていました。

材料の弱さを補う工夫を3つほど自分の知識として新たに加えることができ、実験的な要素もあり、少しずつ技術が身についてるんじゃないかと思えます。

これだけ身体を使うと流石に疲れて何もできなくなりますね。

広報の順番もようやくまわってきましたので1年ぶりに絵なんか描いてみます。やらないと衰えるそうですが、まだあの時のままみたいでホッとします。

この描かなかった期間をもったいないとは思いませんね。いつの間にかパースのズレや幅の違いにイライラしなくなってるもの。

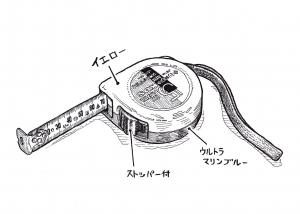

最近、ずっと見つからなかったお気に入りのコンベックスが軽トラの助手席から見つかりました。案外近くにあるものですね。

令和5年度活動

9月

「北風裕基と1月4日人前木工展」 地域おこし協力隊 北風 裕基

7月。南京鉋というハンドルの付いた鉋を数個自作しました。角の面取りや木ベラ、しゃもじ作りに使いやすい、小細工に向いた鉋です。鉋台になる樫の木は小国に見当たらないので、いらない寸八鉋を加工して台に。電気カンナのブレードを刃に加工して仕込み、台の形が変わらないよう刃口を埋木しました。下端は平ら、仕込み勾配は34°、仕上げ用。研ぎ難いですが調子良く削れます。

昨年12月から、カトラリーケース、ブックスタンド、栞、メジャースプーン、コーヒーキャニスター、ハイスツール、歯固め、南京鉋とずっと木工館に引きこもって制作しています。そろそろ外に出なくてはと思いつつ、最近「1月4日人前木工展」をしてはどうかと考えます。

令和4年度活動

3月

「今日このごろ」地域おこし協力隊 北風 裕基

今日は疲れすぎて火加減を忘れて炊飯器を吹きこぼしました。若干硬いけど残さず食べます。ガスコンロは寒すぎると片方しか点かなくなることを最近知りました。料理は久しぶりに鶏そぼろを作って食べたいです。あれは冷蔵すると煮こごりができるので、熱々のご飯で溶かして食べるのが美味しいところです。

寒い朝は蛇口の周りに氷が張っていることがあります。さすがに結露や暖房代などは気にしなくなってきました。普段は近場でも車で移動していますが、たまに歩くとスピード感が全然違って、普段気が付かないことが多いんだなと感じます。近所の家の隣にいつのまにか同じ大きさの雪山ができていました。

そろそろご飯が蒸らし終わる頃です。

12月

「ギターと鑿」地域おこし協力隊 北風 裕基

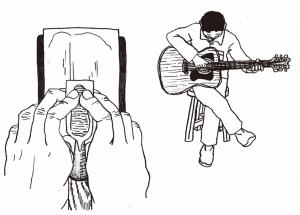

8月から、実家にあった父親のギターを(勝手に)持ち出して練習していますが、指の癖を治すことにとても苦労します。長年で染み付いた指の形は簡単に変わるモノではなく、弦が抑えられないので何度も反復して矯正していくしかありません。

これは刃物の研ぎ方に似ていると感じます。鉋(かんな)や鑿(のみ)を研ぐのも自分の癖や姿勢がそのまま刃物に伝わるようで、頭ではなく体に正しい姿勢を刷り込むように、ただひたすら研ぎ続けないと上達しないそうです。

刃物の切れ味には3つの段階がある気がしています。まず切れない刃物は爪の上をツルツル滑って触れても怖くないです。次に刃物を研ぐと鋭く爪に当てるとククと引っかかるようになります。ですが本当に切れる刃物は凄くて、触れると怖いです。親指の爪に当てると引っかからず滑るようですが切られてる実感があります。職人さんの鑿と自動鉋盤とい

う機械の刃はそうでした。

先日初めて切れる刃物が研げました。刃先に向かう傾斜は丸くまだ癖は取れませんが、木工館のカレンダーを切ってほくそ笑んでいます。

10月

「立ち止まって考えたこと」地域おこし協力隊 北風 裕基

伊佐領に行くと、踏切にある「とまれみよ」という看板がいつも目を惹きます。注意喚起が直球すぎて面白いのですが、今は列車が通らないので何か別のことを言っているようにも見えます。

普段、僕は木工館という場所にいますが、主な活動は掃除、自主制作、レーザー加工。10月からは小国町の来年3歳児になる子どもに贈る家具の製作が始まり、その手伝いをすることになります。掃除する場所は気が遠くなるほどあるし、木材を積み直さなきゃいけないし、終わったら道具棚を作る必要があります。ワークショップの内容を考えたいし、木ベラとコースターと木箱が必要で、周りのかたからの期待が大きいので木材乾燥機をいじってみないといけません。勉強することがいっぱいです。

ところで最近、木工館のショップカードを作ってみました。立体を触るのが好きで、同じ画面に何時間も縛られるのは嫌いなのですが、たまにやると楽しいものです。紙面の設計は絵を描きながらパズルを解くっていう不思議な表現ができるところが魅力だなぁと思います。

7月

「ささまきのあらまし」地域おこし協力隊 北風 裕基

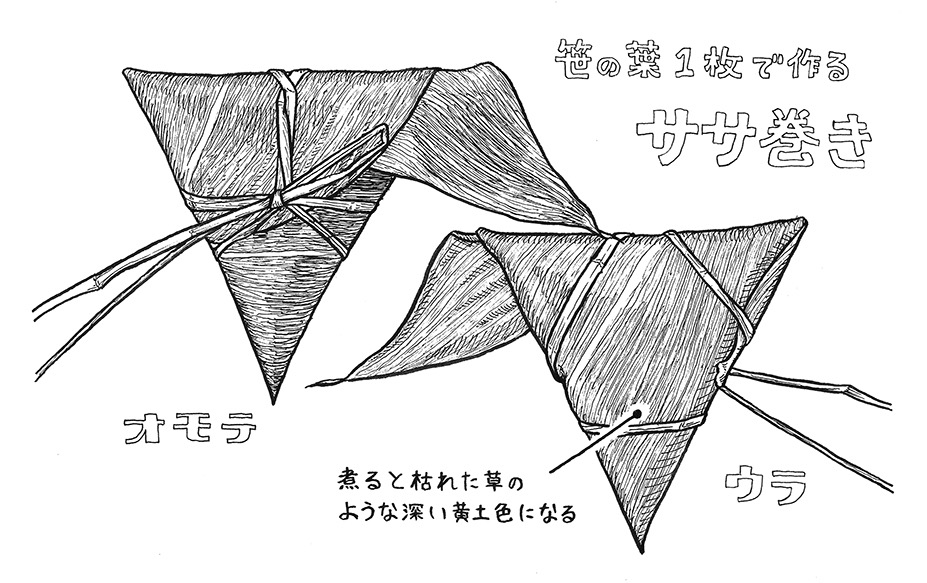

今住んでいる北部のかたに「笹巻き」をいただきました。長野の地元ではあまり見かけないもので、山形市の大学に通っていた頃に初めて食べて以来で改めて不思議な食べ物だと思います。 2枚の笹の葉でこんなに綺麗な三角形をどう作るのか気になって大家さんに尋ねると「ここらのじいちゃんばあちゃんはみんな作られる」とのこと。 作りたい!と言うと2、3日後に五味沢でお世話になっているかたに、すぐ教えてもらえることになりました。 笹を山から刈ってきてもち米を水につけて、そのお母さんの自己流だと言う巻き方を教えてもらいました。 普通は笹の葉を2枚使うが、今回は1枚で巻く方法。巻いた葉にもち米を詰め、スゲという草の紐で縛って5つ1セットでまとめ、3時間煮ると完成します。 巻き方詰め方はやっていくうち慣れるもので、肝心なのは紐の縛り方と煮方だと思いました。 この2つを間違うとすぐ解けるし、べちゃっとした餅になったのが今回の失敗でした。餅にきな粉を付けながら考えました。 「笹巻きはおやつみたいなものだから、1枚だと葉の量も米の量も少なく食べやすく作りやすいのがシンプルで良い…今度は2枚でもやってみたい。」

5月

「北部地域の地域おこし協力隊になりました」地域おこし協力隊 北風 裕基

椎茸の菌打体験

はじめまして、この度北部地区の集落支援を担う地域おこし協力隊に就任した北風裕基です。長野県小布施町出身です。

山形の大学で木工やデザインの勉強をしていましたが、ご縁があって小国町に来ることになりました。初めて小国町に来たのは真夏の暑い頃で「ここは緑が目の前にある!こんなに近い!?」と感動したのを覚えています。 次に訪れた時には、町は白い壁で覆われ、道は狭くうねり、不安を感じながら運転したのをよく覚えています。 経験のない見たことのないことがいっぱいで、新しくできそうなことも沢山ある予感がしています。地域行事などの活動に加えて、木工館の利用や木製品の製作もしたいと思っています。 まだまだ半人前ですが精一杯頑張ります!見かけたらぜひ声をかけてください。 誘ってください。遊んでください。とても嬉しくなります。これからよろしくお願いします!