○小国町医療給付事業実施要綱

平成21年3月31日

告示第16号

小国町医療給付事業実施要綱(平成19年小国町告示第41号)の全部を改正する。

(平22告示16・一部改正)

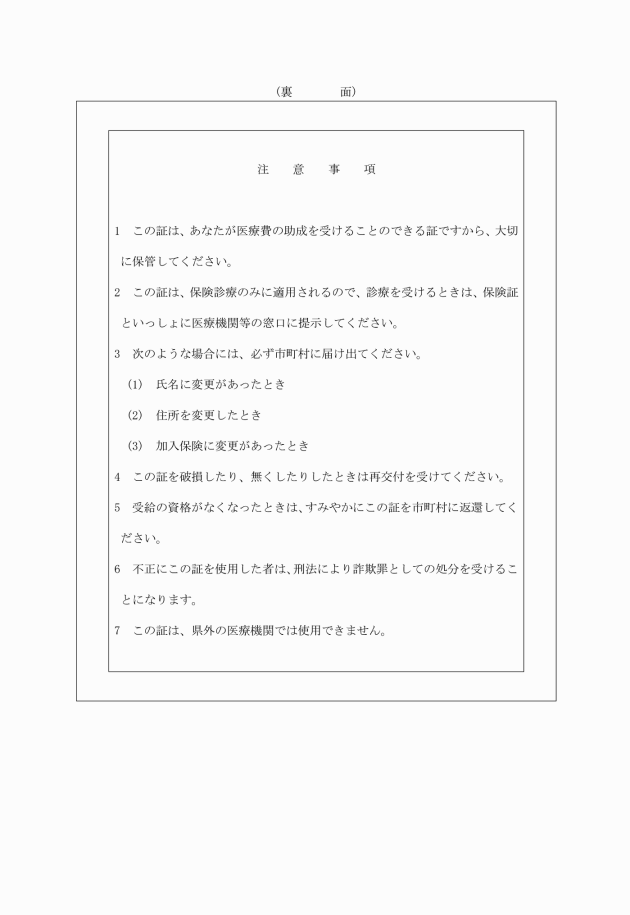

(対象者)

第2条 医療給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、小国町の区域内に住所を有する別表第1に掲げる者とする。

(給付の方法)

第3条 医療の給付は、療養の給付の方法によって行う。ただし、この方法によりがたいときは、療養費の支給の方法による。

(平22告示16・平24告示10・一部改正)

(医療費の確認)

第5条 医療費の確認は、次により行う。

(1) 療養の給付にかかるもの 医療機関が発行した診療報酬請求明細書、請求書又は山形県国民健康保険団体連合会が作成した連名簿

(2) 療養費の支給にかかるもの 医療機関等が発行した領収書

(平24告示10・一部改正)

(支給額)

第6条 支給額は、別表第2に掲げるものとする。

(1) 療養の給付 山形県内の医療機関

(2) 療養費の支給 当該療養費の請求者

(関係簿冊)

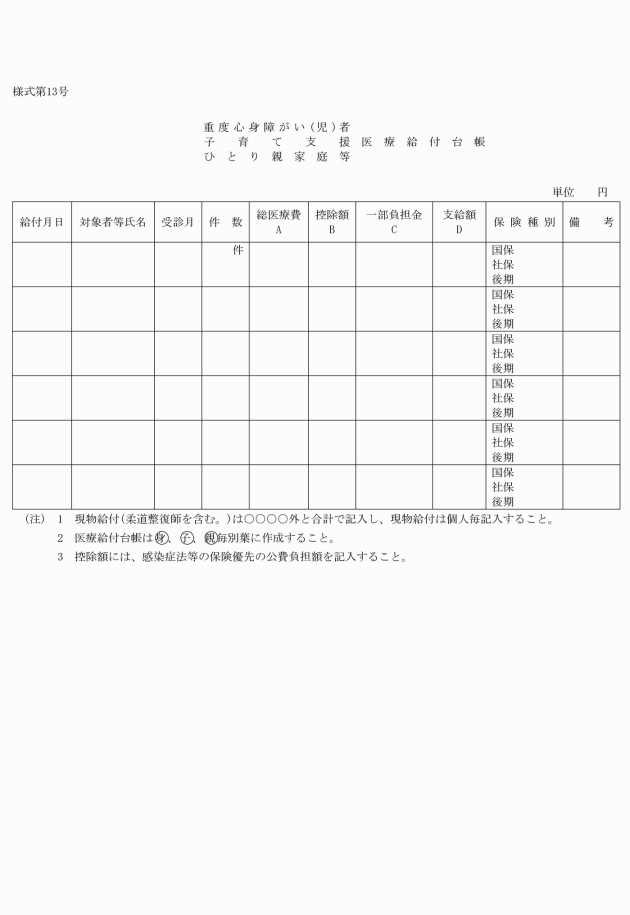

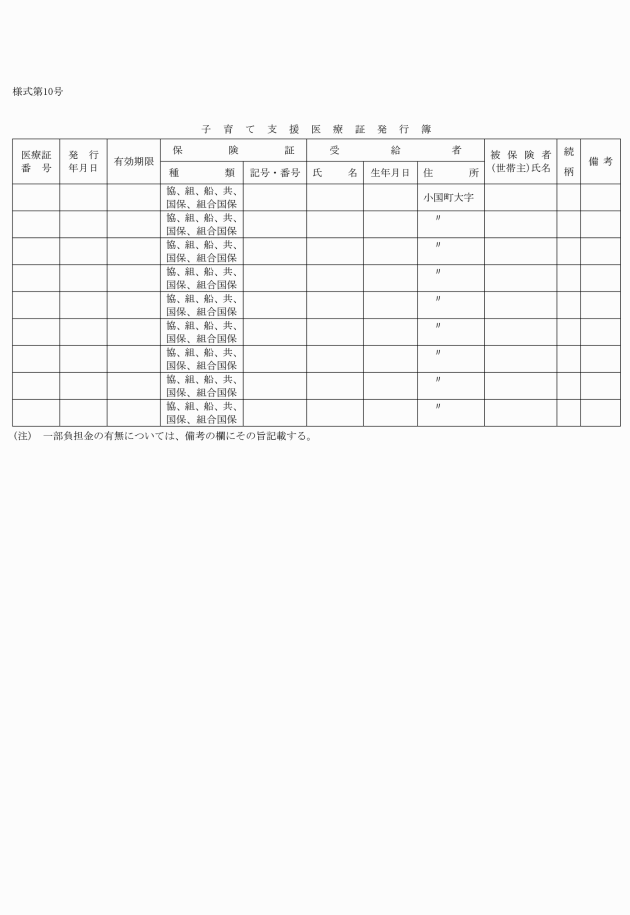

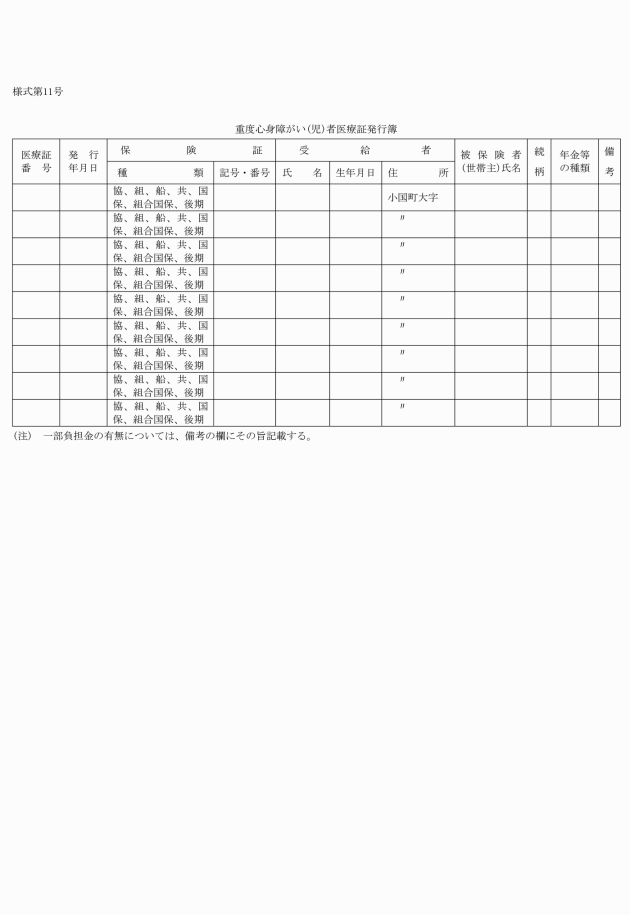

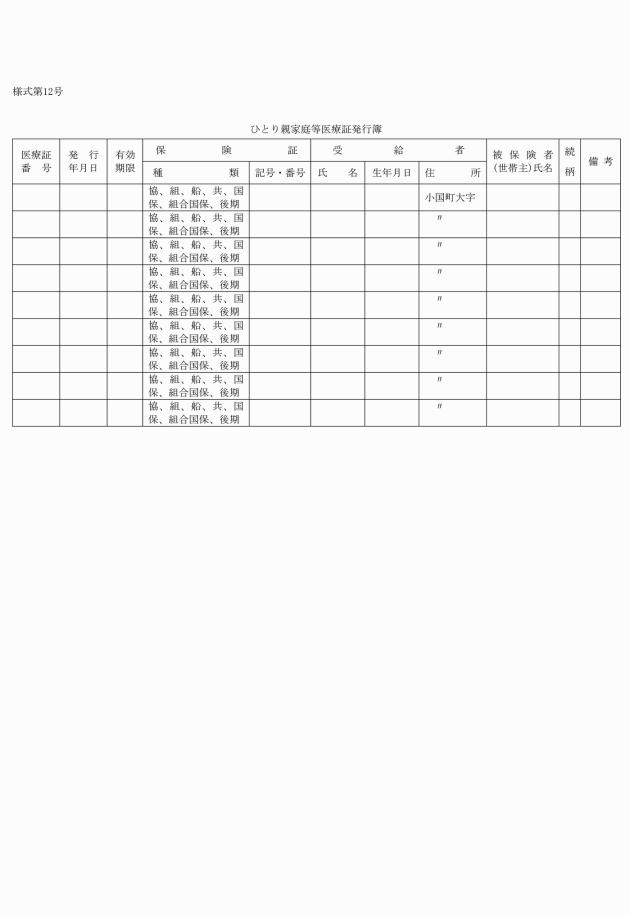

第8条 この事業を適正に行うため、次の簿冊を整備する。

(1) 子育て支援医療証発行簿(様式第10号)

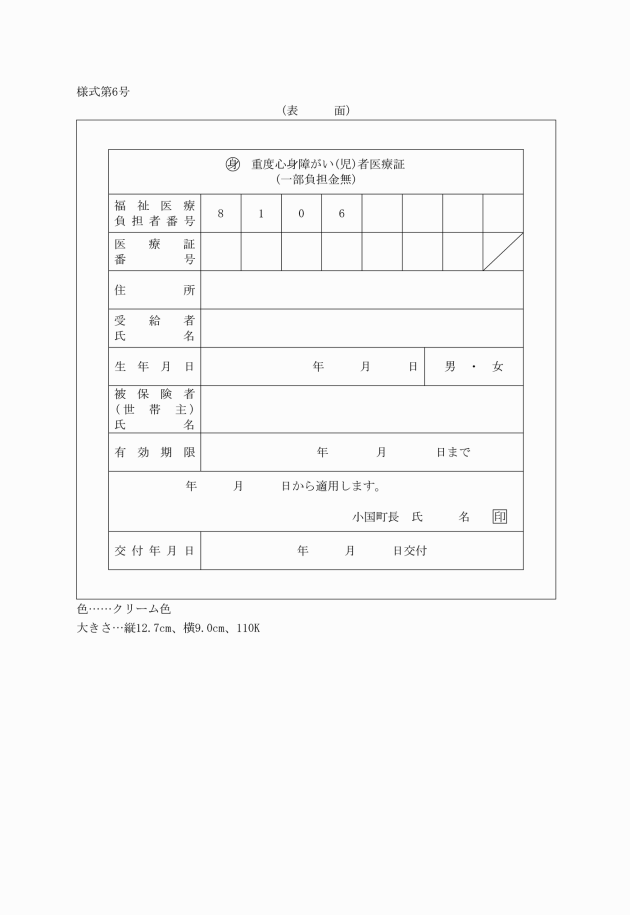

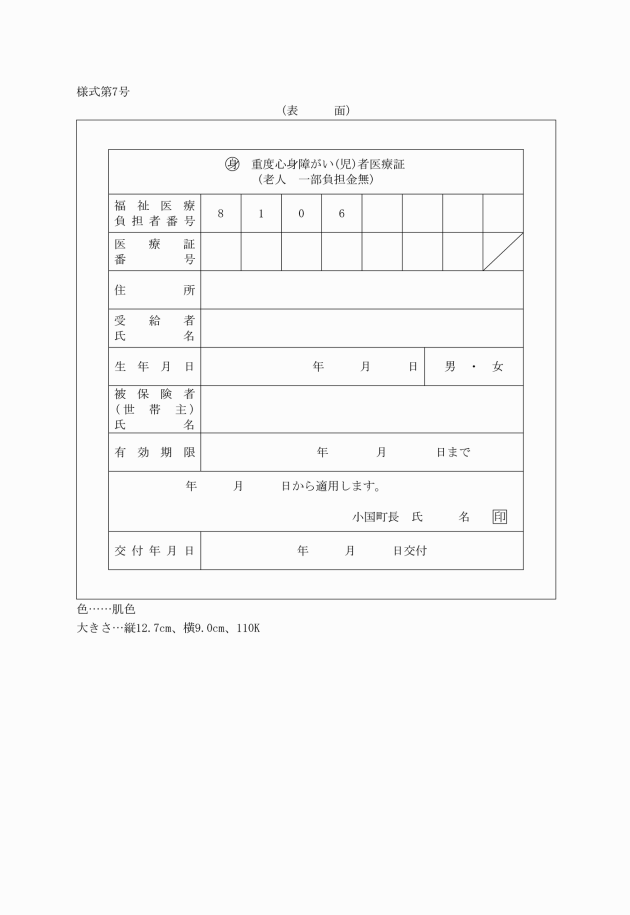

(2) 重度心身障がい(児)者医療証発行簿(様式第11号)

(3) ひとり親家庭等医療証発行簿(様式第12号)

(4) 医療給付台帳(様式第13号)

(平22告示16・平24告示10・一部改正)

附則

附則(平成22年告示16)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1第3項第1号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 この規定の施行の際、現に改正前の別表第1に規定する母子家庭等医療の対象となっている者については、改正後の別表第1に規定するひとり親家庭等医療の対象となった者とみなす。

附則(平成23年告示31)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年告示10)

この要綱は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月1日以後の医療行為に係るものから適用する。

附則(平成24年告示50)

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。ただし、平成24年6月30日以前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成26年告示42)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。ただし、平成26年6月30日以前の医療行為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成26年告示60)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年告示80)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

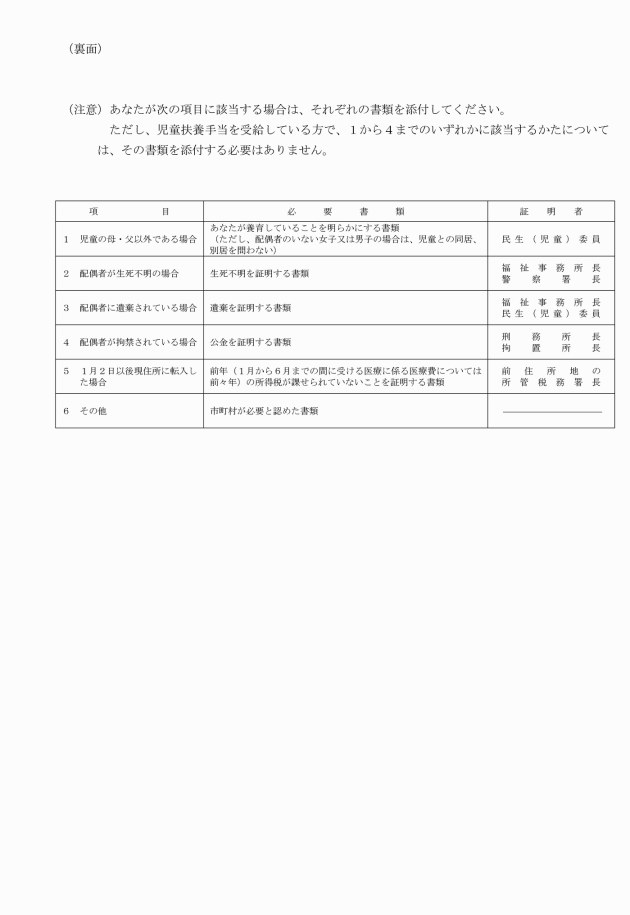

別表第1

(平24告示50・全改、平26告示42・平26告示60・一部改正)

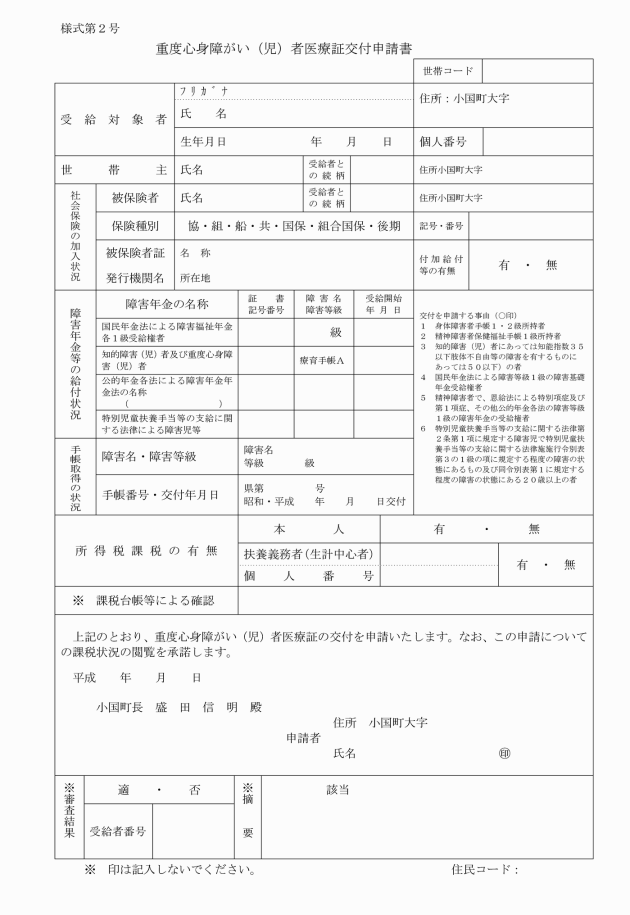

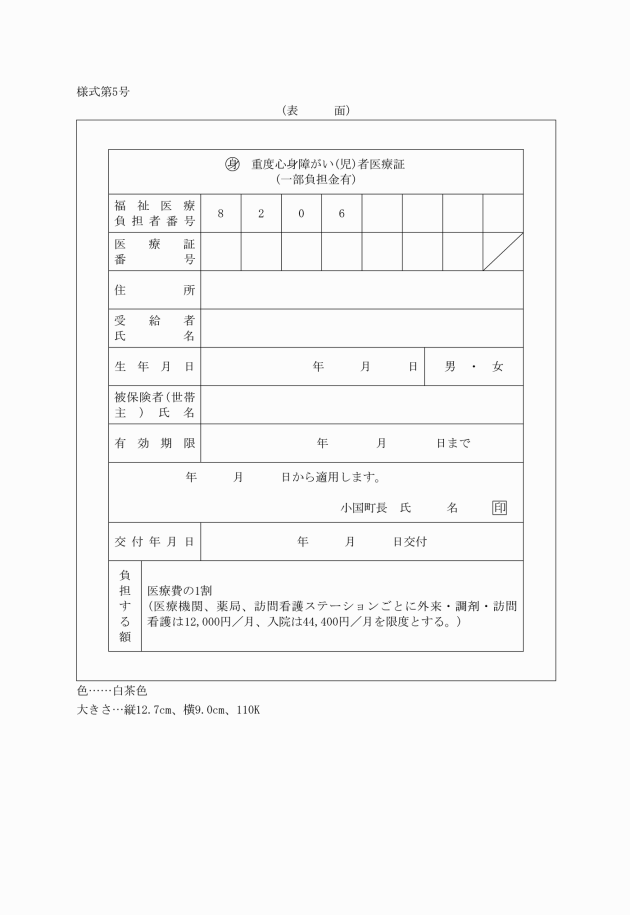

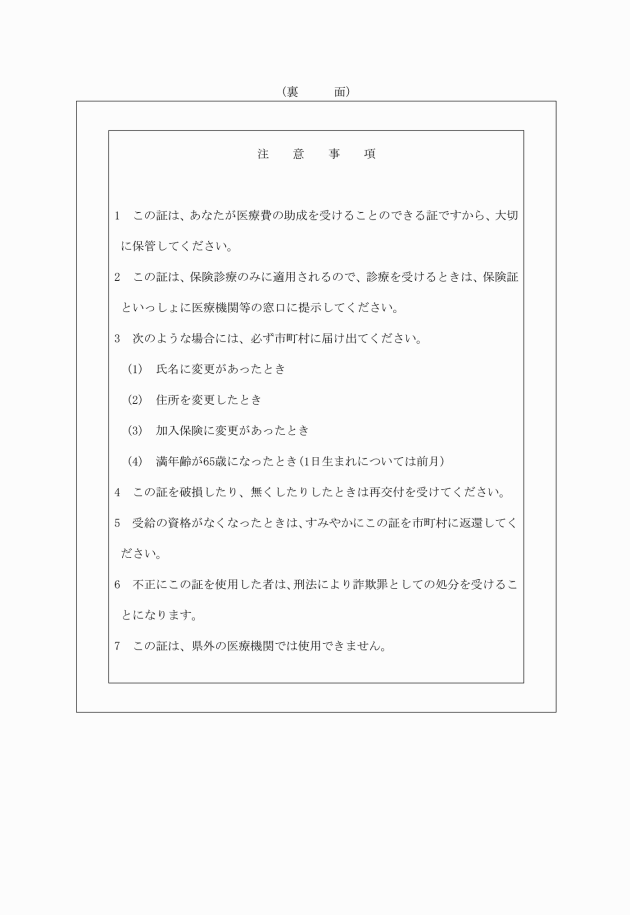

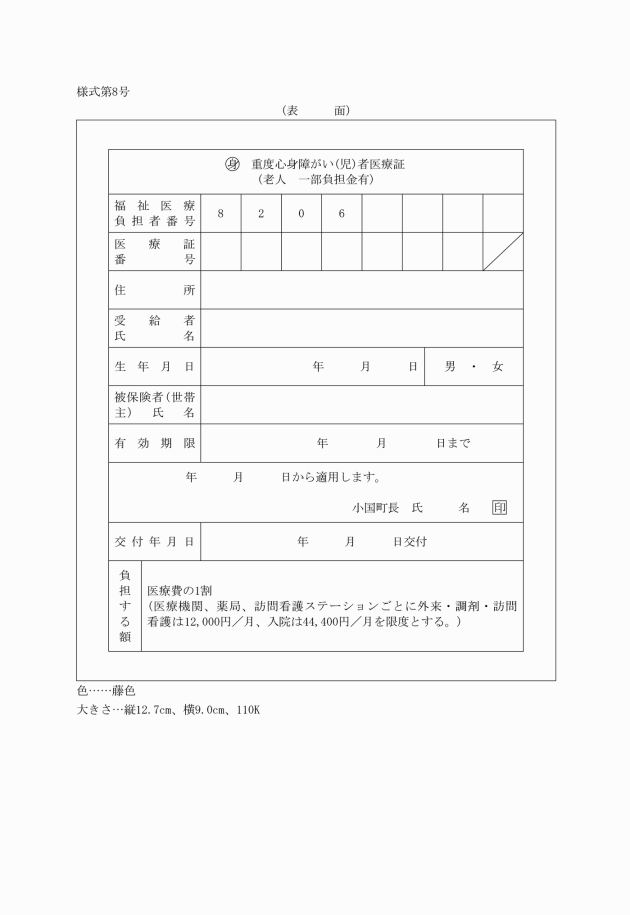

1 重度心身障害(児)者医療

次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者、前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については前々年の所得とする。以下この項において同じ。)について所得税が課された者(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)がいる者のうち、当該年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この号において「所得税に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき38万円を同法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得税に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を63万円として所得税を計算した場合に、所得税が課されないこととなるもの(以下「想定所得税非課税者」という。)を除く。)及び前年の所得について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に扶養される者のうち高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定に該当する者並びに医療を受ける月の属する年度(医療を受ける月が4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下「市町村民税所得割」という。)の額が23万5千円以上の者(扶養親族がいる者のうち、当該年度の初日の属する年の前年の末日(当該扶養親族が当該年の中途において死亡した場合にあっては、死亡した日。以下この号において「所得割に係る判定日」という。)における年齢が16歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき33万円を地方税法に規定する扶養控除の例により控除するものとして、所得割に係る判定日における年齢が16歳以上19歳未満の扶養親族がいるものにあっては当該扶養親族1人につき控除する同法に規定する扶養控除の額を45万円として市町村民税所得割を計算した場合に、その額が23万5千円未満となるものを除く。)を除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳1級又は2級の所持者及び知的障害(児)者(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号にいう知的障害者をいう。)で知能指数35以下(肢体不自由等の障害(身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害をいう。)を有する者にあっては、50以下)のもの

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳1級の所持者

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害等級1級の障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第23条第2項又は第25条第1項若しくは第2項の規定による障害等級1級の障害基礎年金及び国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害等級1級の障害年金を含む。)の受給権者

(4) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者をいう。)で、恩給法(大正12年法律第48号)の規定による特別項症又は第1項症の増加恩給、国民年金法の規定による障害等級1級の障害基礎年金、その他公的年金各法の障害等級1級の障害年金の受給権者

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児で特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級の項に規定する程度の障害の状態にあるもの及び同令別表第1に規定する程度の障害の状態にある20歳以上の者

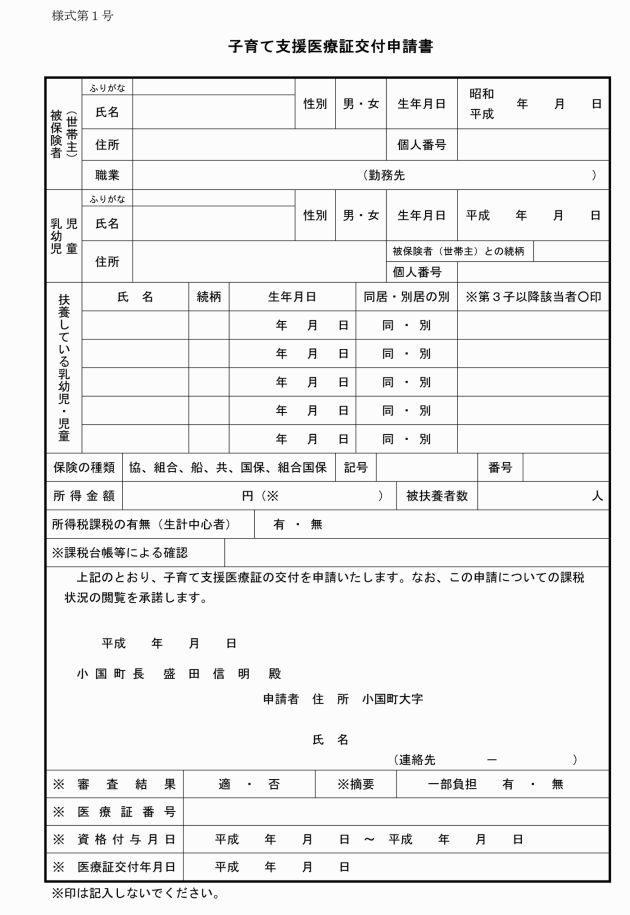

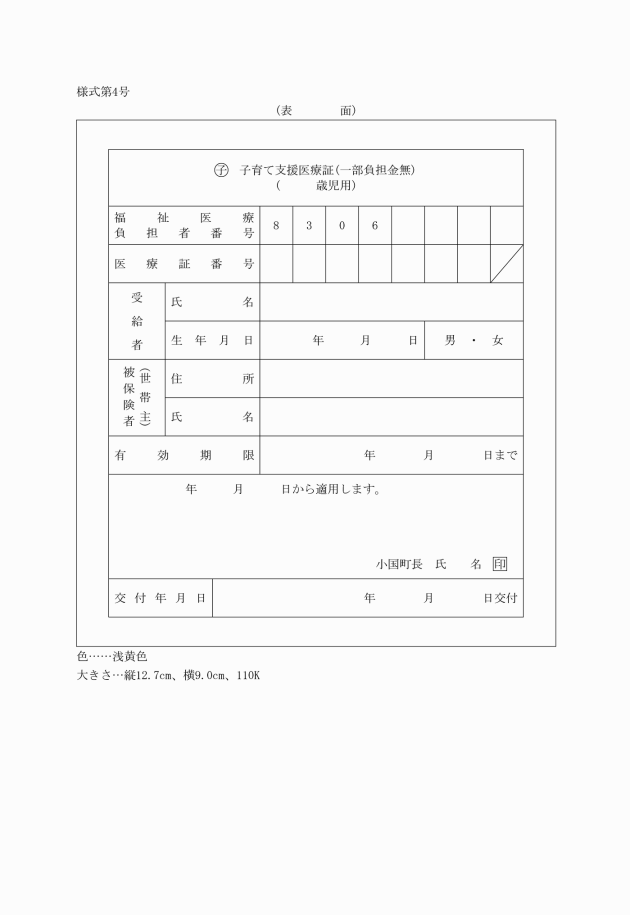

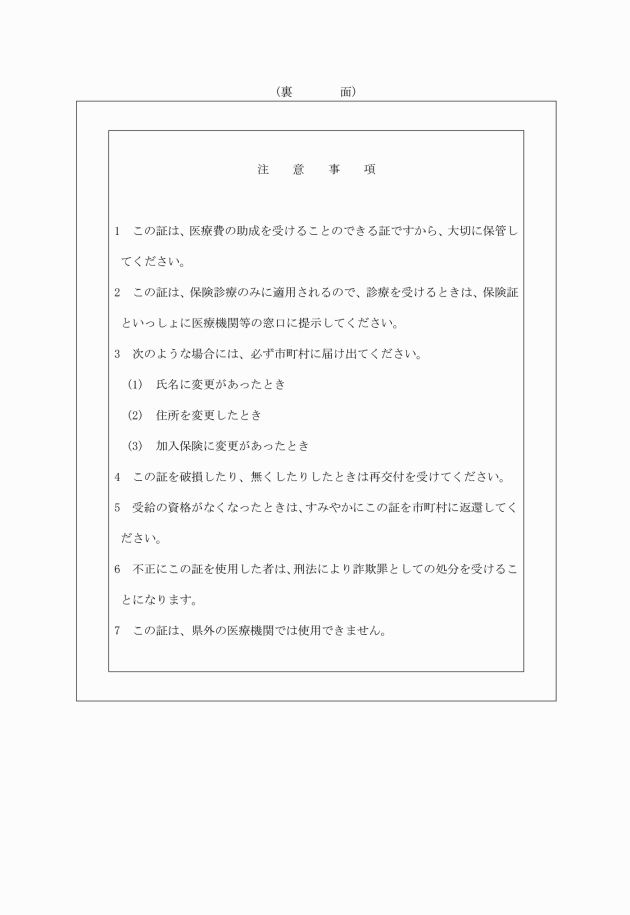

2 子育て支援医療

出生の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(生活保護法による被保護者及び児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者を除く。)

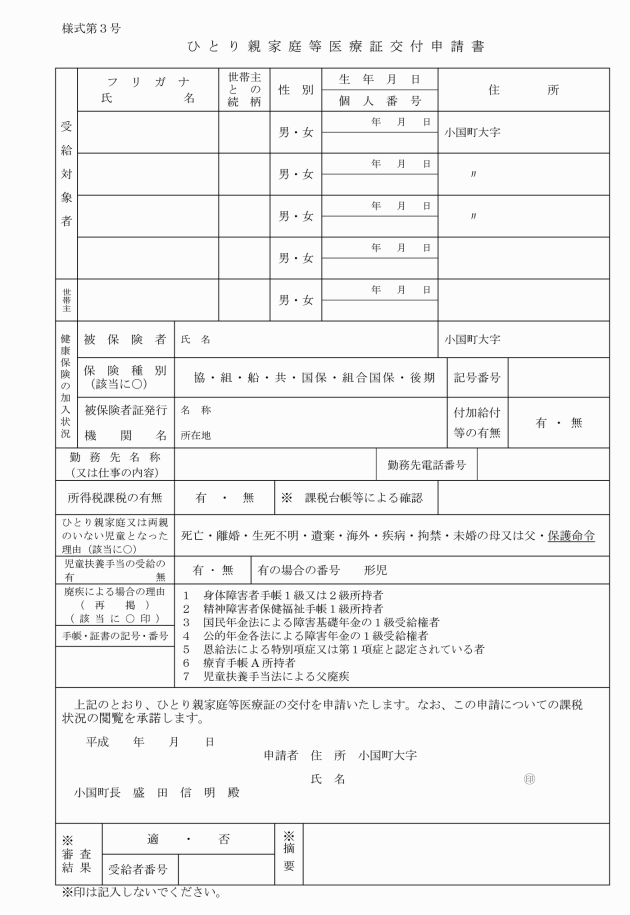

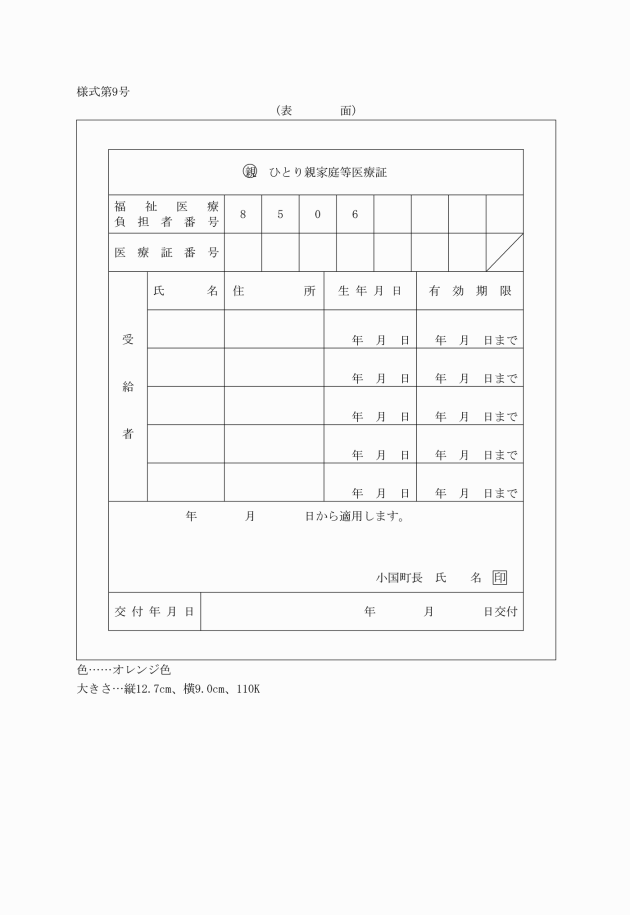

3 ひとり親家庭等医療

次のいずれかに該当する者。ただし、生活保護法による被保護者、児童福祉施設措置費(医療費に係るものに限る。)の支弁対象者及び第1項に掲げる者を除く。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子若しくは同条第2項に規定する配偶者のない男子又は配偶者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第3項に規定する配偶者をいう。)が同法第10条第1項の規定による命令を受けた者であって、当該命令の効力が生じた日から起算して同項第1号若しくは第2号に規定する期間を経過していないもの(同法第17条第1項の規定により当該命令が取り消されたものを除く。)で18歳以下の児童(19歳に達する日の属する月にあっては、18歳以下の児童とみなす。以下同じ。)を扶養している者。ただし、前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下この項において同じ。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く)を除く。

(2) (1)に掲げる者に扶養されている18歳以下の児童

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条第1項に規定する父母のない児童で18歳以下の者。ただし、前年の所得について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に養育されている者は除く。

別表第2

(平22告示16・平24告示10・平24告示50・一部改正)

1 社会保険各法の規定により、保険給付の対象となる療養を受けた場合、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)の規定により算定した総医療費の額から次の各号に掲げる額(受けた療養が別表第1の第1項の医療で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)及びそれ以外の者で前年の所得(1月から6月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)について所得税が課された者(想定所得税非課税者を除く。)に扶養されているものに係るもの並びに別表第1の第2項及び別表第1の第3項に規定する医療に係るものの場合にあっては、第1号から第4号までに掲げる額)を控除した額

(1) 社会保険各法の規定により保険者の負担すべき額(法定給付額)

(2) 社会保険各法の規定に基づき定めた規約又は定款若しくは運営規則等で、社会保険各法に規定する保険給付にあわせて、これに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、その規定に基づき医療給付を受けることのできる額(附加給付額)

(3) 他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることのできる額(その他の給付額)

(4) 療養の事由が、第三者の行為によるものであり、かつ、その者から医療費に相当する損害賠償を受けたときは、その額(その他の給付額)

(5) 別表第1の第1項に規定する者が診療、薬剤若しくは治療材料の支給、処置、手術その他の治療又は居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護(以下「外来療養」という。)並びに病院又は診療所(以下「保険医療機関」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 (以下「入院療養」という。)を受ける場合は、診療報酬の算定方法の規定により算定した医療費の額に、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号で定める割合を乗じて得た額(同一月、同一保険医療機関ごとに外来療養にあっては高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第15条第3項第1号に規定する額、入院療養にあっては同条第1項第1号に規定する額を超える場合にあっては、当該規定する額)(一部負担金の額)

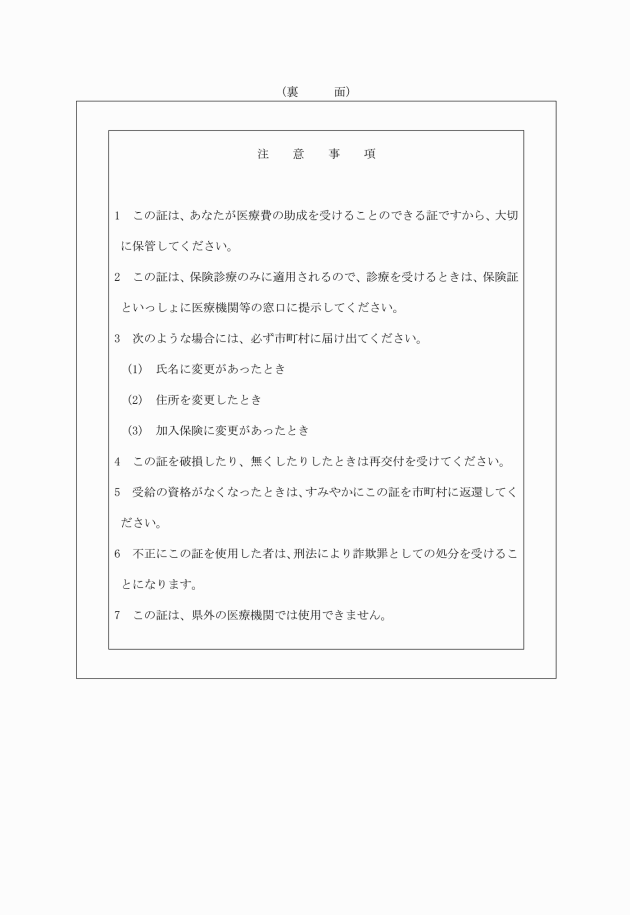

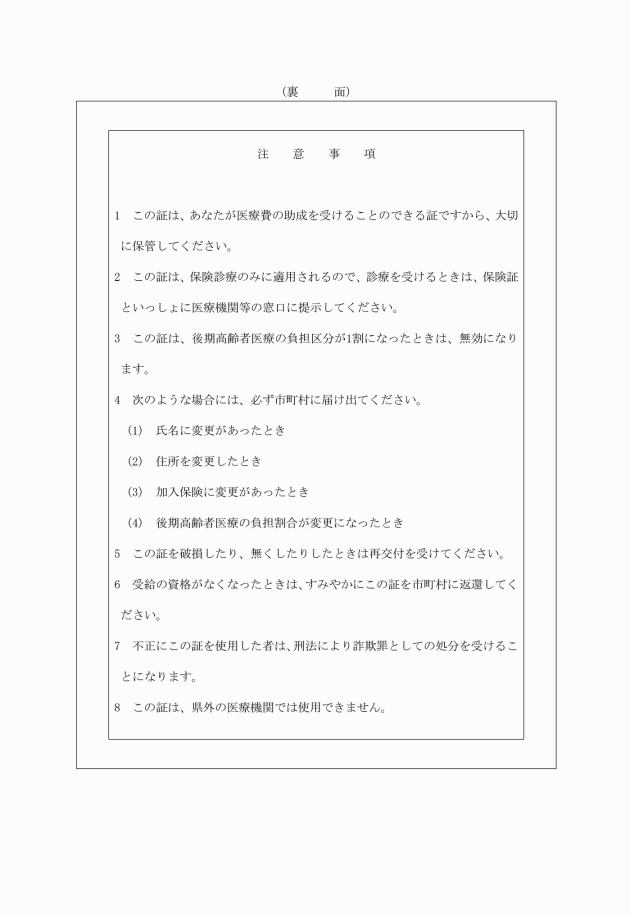

(平27告示80・全改)

(平27告示80・全改)

(平27告示80・全改)

(平24告示10・旧様式第5号繰上)

(平24告示10・旧様式第8号繰上)

(平24告示10・旧様式第9号繰上)

(平24告示10・旧様式第10号繰上)

(平24告示10・旧様式第11号繰上)

(平22告示16・一部改正、平24告示10・旧様式第12号繰上)

(平24告示10・旧様式第13号繰上)

(平24告示10・旧様式第14号繰上)

(平22告示16・一部改正、平24告示10・旧様式第15号繰上)

(平22告示16・一部改正、平24告示10・旧様式第16号繰上)