○小国町下水道条例施行規則

平成10年11月12日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、小国町下水道条例(平成10年小国町条例第23号。以下「条例」という。)第36条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第5条第2号の規定により排水設備のうち排水管を公共ます等に固着させるときは、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底孔にくいちがいが生じないよう、かつ、公共ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め内外面の上塗り仕上げをすること。

2 指定工事店は、前項の規定によりがたい特別の理由があるときは、町長の指示を受けなければならない。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次の各号によらなければならない。

(1) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上とすること。

(2) 排水管の勾配は、次の表のとおりとする。

排水管の内径(ミリメートル) | 勾配 |

75以上 | 100分の3.0以上 |

100以上 | 100分の2.0以上 |

125以上 | 100分の1.7以上 |

150以上 | 100分の1.5以上 |

200以上 | 100分の1.2以上 |

(3) 排水枝管の内径は、次の表のとおりとする。

種別 | 内径(ミリメートル) |

手洗器及び洗面器の接続管 | 30以上 |

小便器、炊事場、洗濯場及び浴室の接続管 | 40以上 |

床排水管 | 50以上 |

掃除用流し場の接続管 | 65以上 |

大便器の接続管 | 75以上 |

(4) 管渠の起点、終点、集合及び屈曲点、管径の120倍を超える直線部又は内径若しくは種類の異なる管渠の接続箇所には、汚水ますを設置すること。ただし、清掃又は検査が容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

(5) 水洗便所、台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。

(6) 防臭装置の封水が、サイホン作用又は逆流によって破られるおそれのある場合は、通気管を設けること。

(7) 台所、浴室等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるために有効な目幅のごみよけを取り付けること。

(8) 油脂類を取り扱う食堂、料理店及び工場等で、油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を取り付けること。

(9) 飲食店、食料品店において、多量の厨芥を排除するおそれのある箇所には、厨芥よけの装置を設けること。

(10) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場所には、逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。

2 前項各号の規定によりがたいときは、町長の指示を受けなければならない。

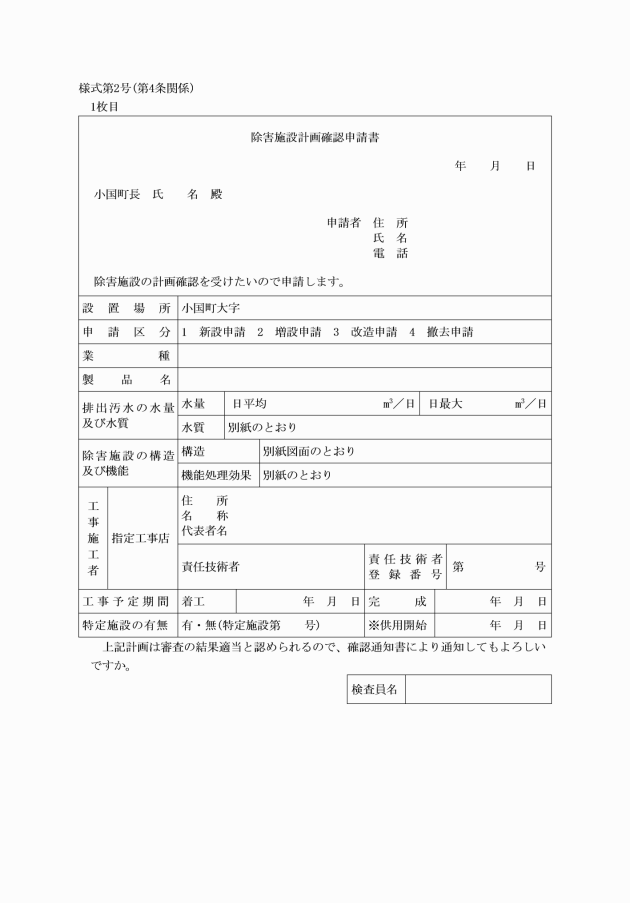

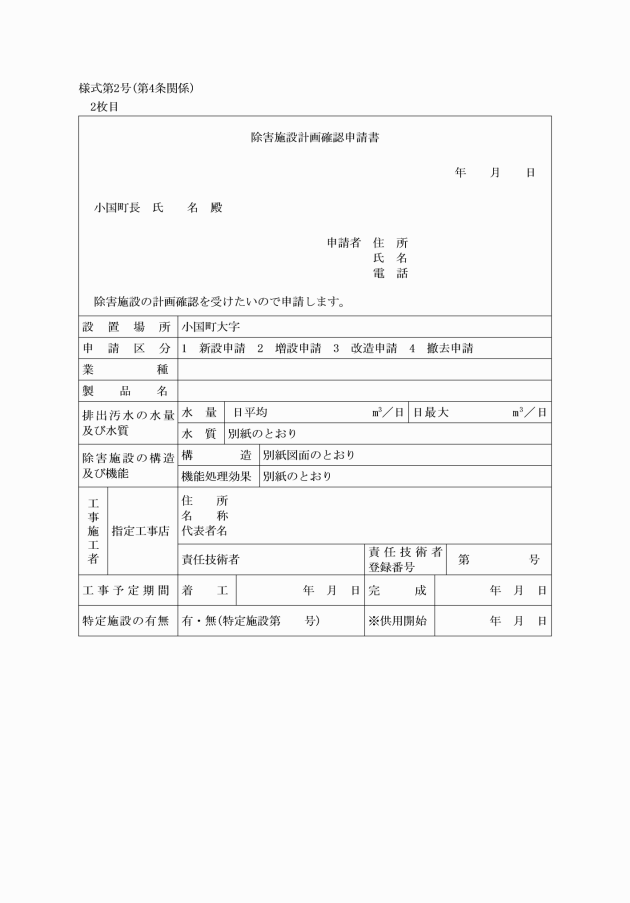

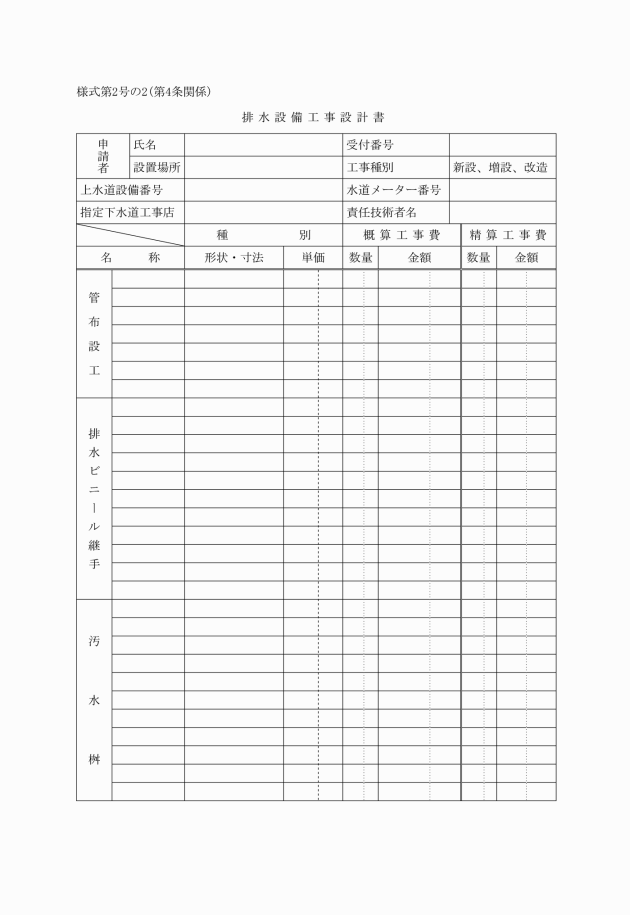

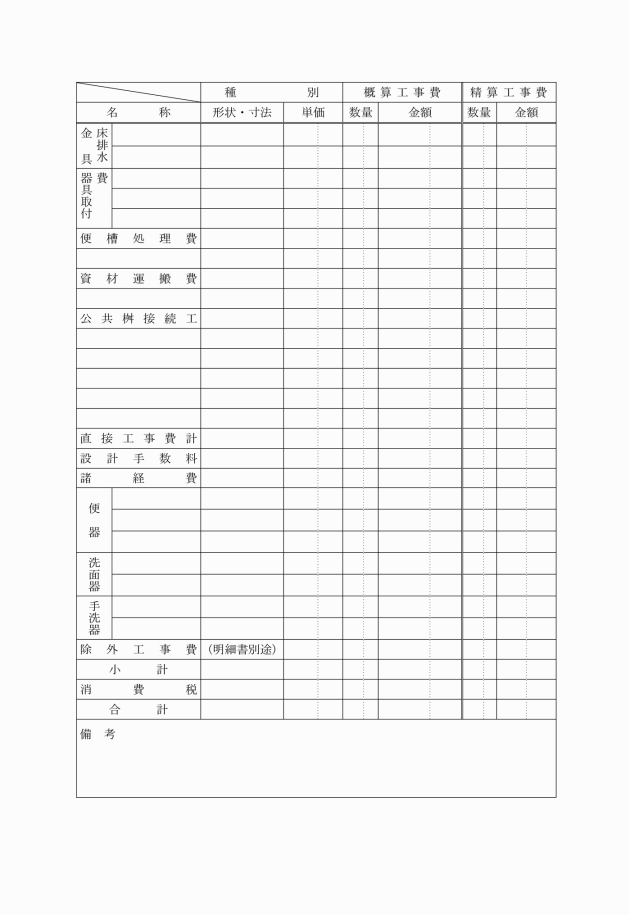

(1) 排水設備工事設計書(様式第2号の2)

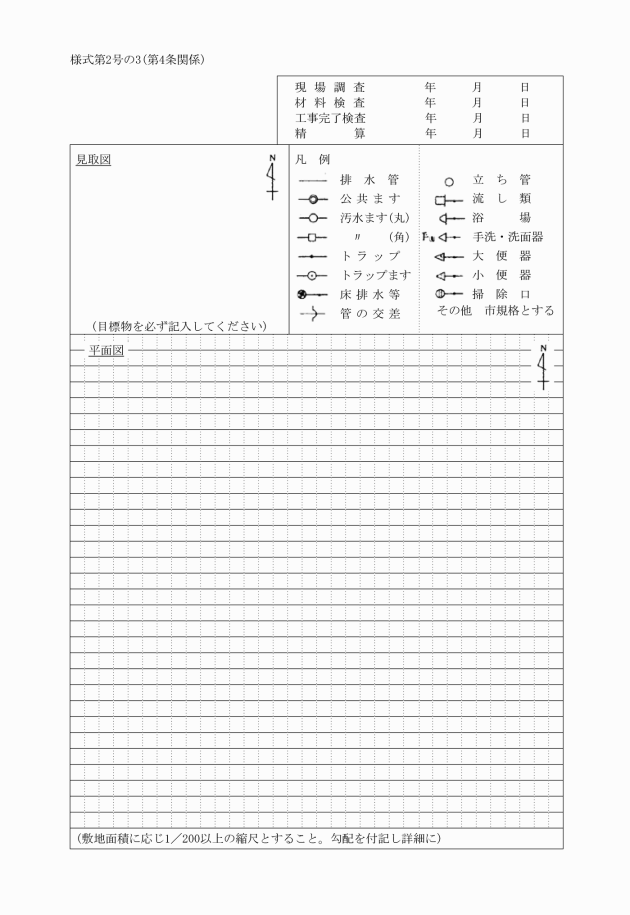

(2) 見取図(様式第2号の3)

(3) 次の事項を記載した縮尺200分の1以上の平面図(様式第2号の3)

ア 申請地付近の道路及び公共下水道の位置

イ 申請地内の建物及び台所、浴室、便所その他汚水を排除する施設の位置

ウ 排水管渠の位置、形状、内径、勾配及び延長

エ ます及びマンホールの位置、形状及び寸法

オ 除害施設、ポンプ施設、防臭装置等の付帯設備の位置

カ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

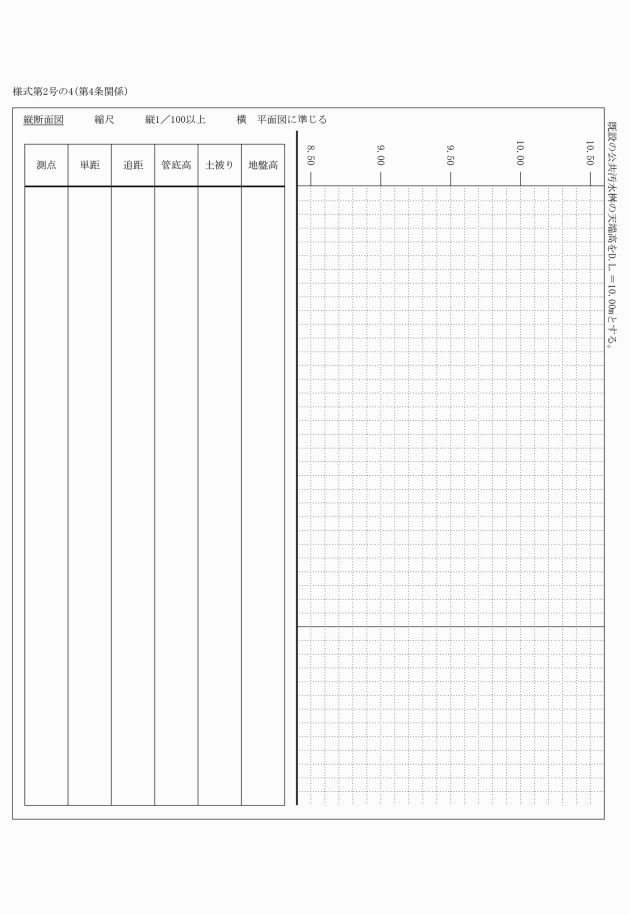

(4) 縦断面図(様式第2号の4)

(排水設備等の軽微な工事)

第5条 条例第6条第1項ただし書に規定する排水設備等の軽微な工事とは、次の各号に定めるものとする。

(1) ますのふたの据付け又は取替え

(2) 防臭装置その他付属装置の修繕工事

(3) 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない位置の変更等の工事

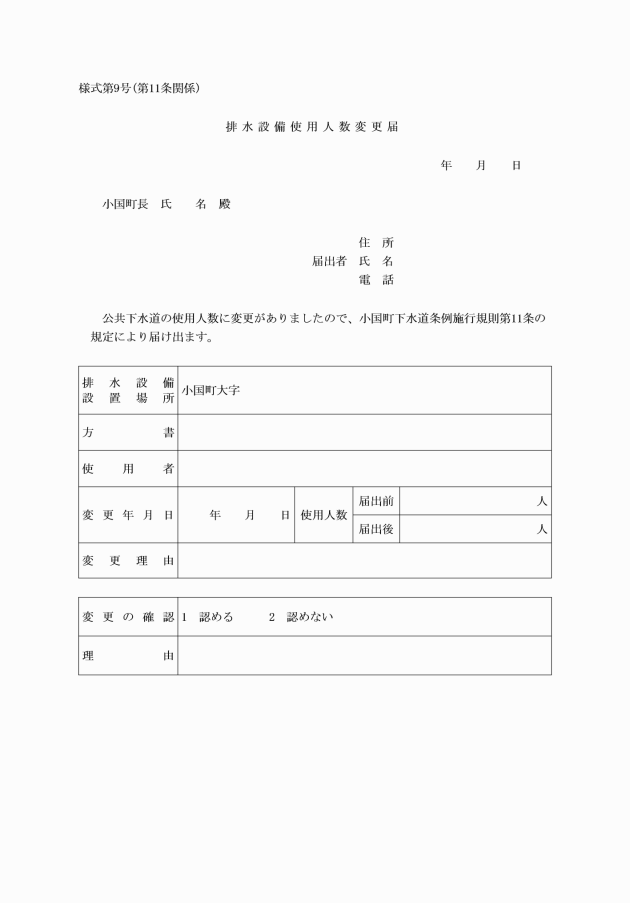

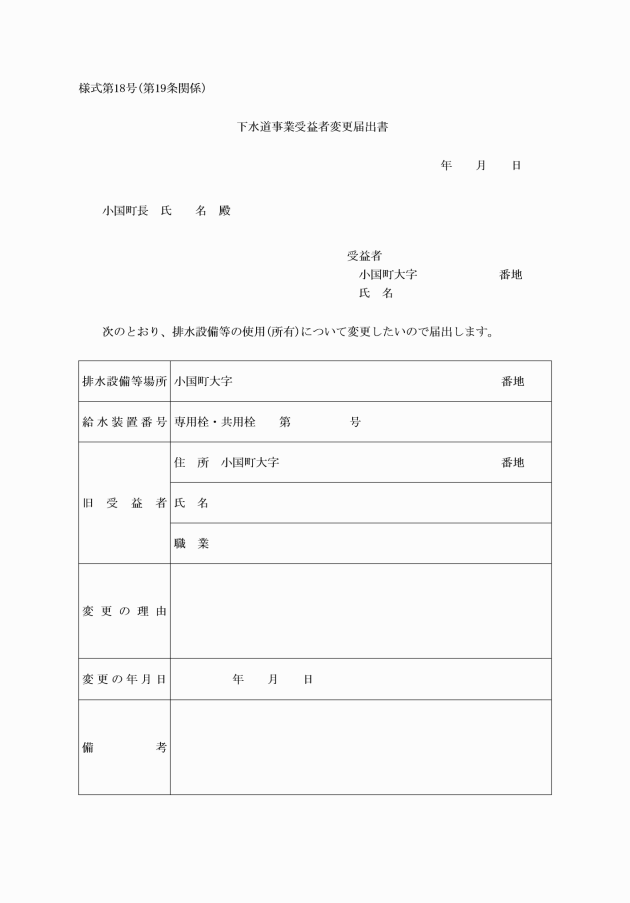

(使用者等の変更届)

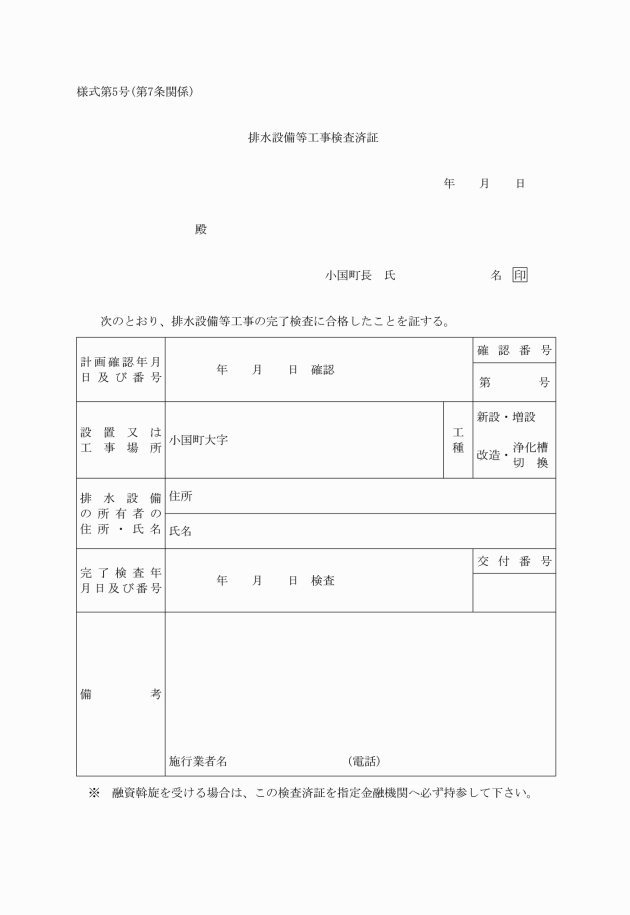

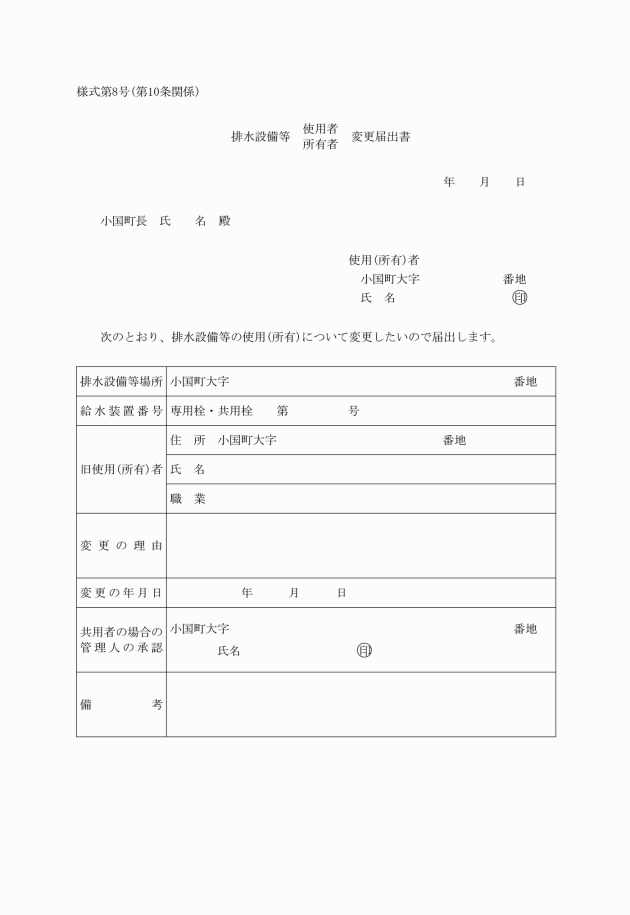

第10条 使用者又は所有者の変更の届出は、排水設備等・使用者所有者変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(排除汚水量の認定申請)

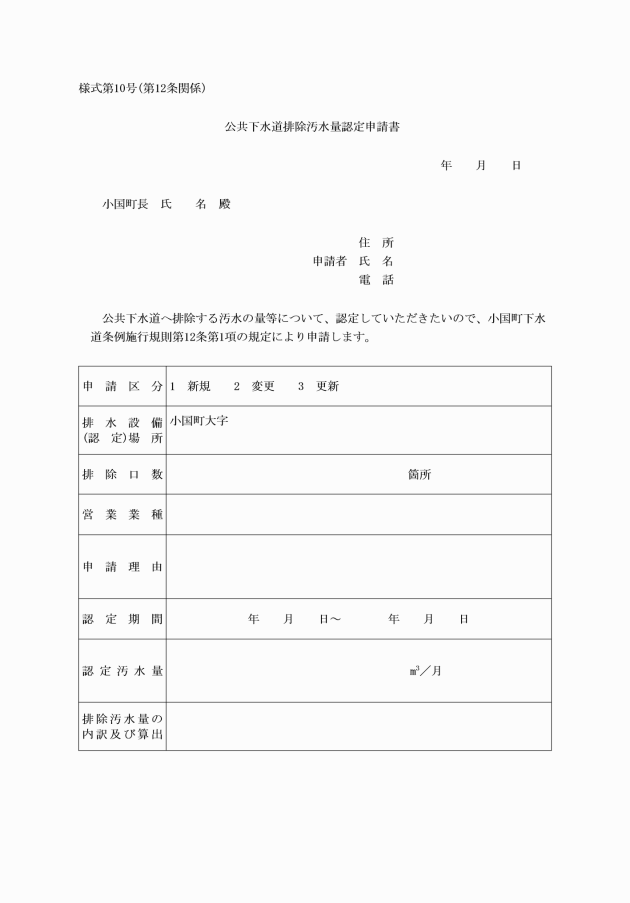

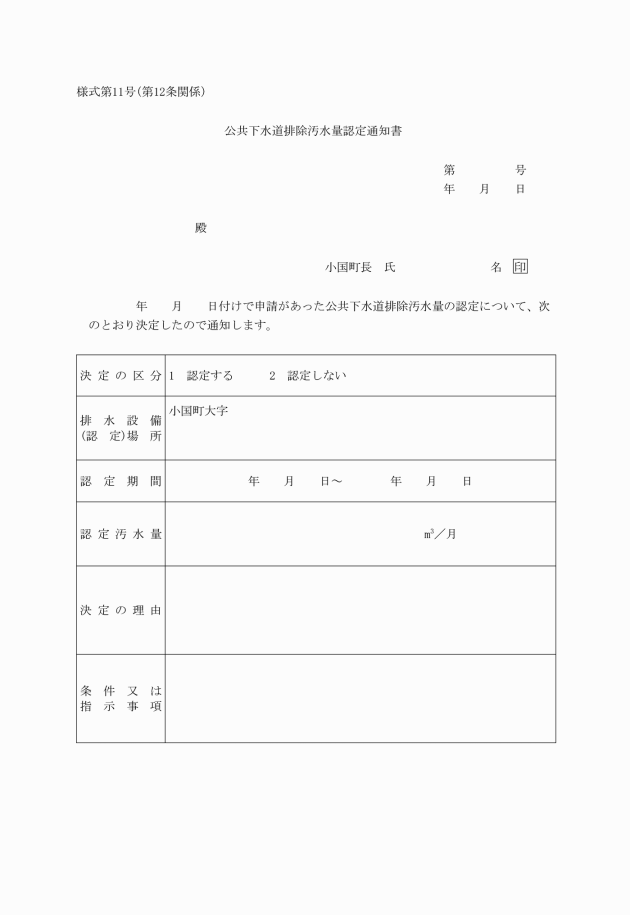

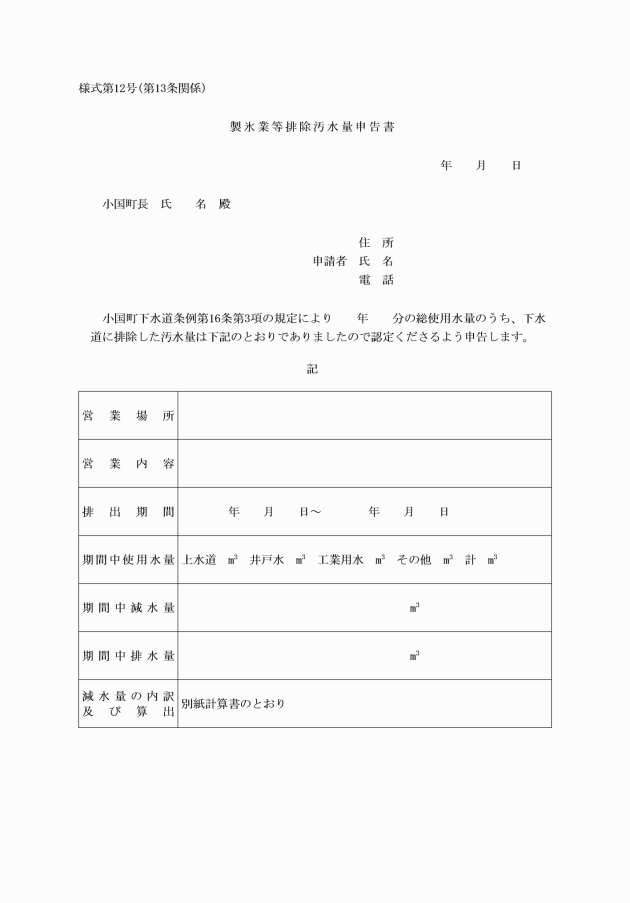

第12条 条例第16条第2項第2号及び第3号に規定する排除汚水量の認定申請は、公共下水道排除汚水量認定申請書(様式第10号)によるものとする。

(使用料の納入通知)

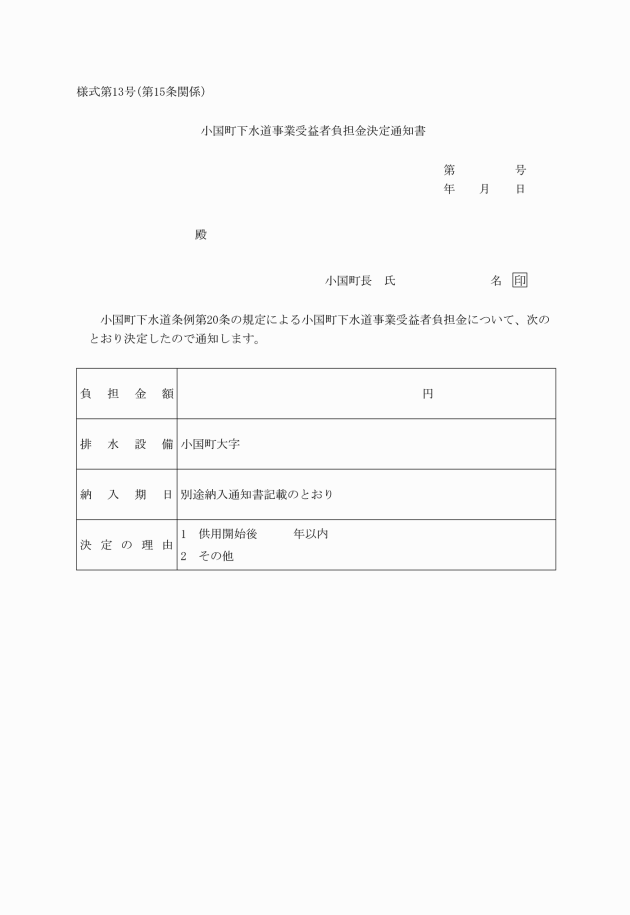

第14条 条例第17条第1項に規定する使用料及び条例第23条に規定する負担金の納入通知は、納入通知書(小国町財務規則(昭和57年小国町規則第7号)様式第12号)によるものとする。

(平20規則1・追加)

3 町長は、その適否を審査するために必要な限度において、申請者に対し資料の提出を求めることができる。

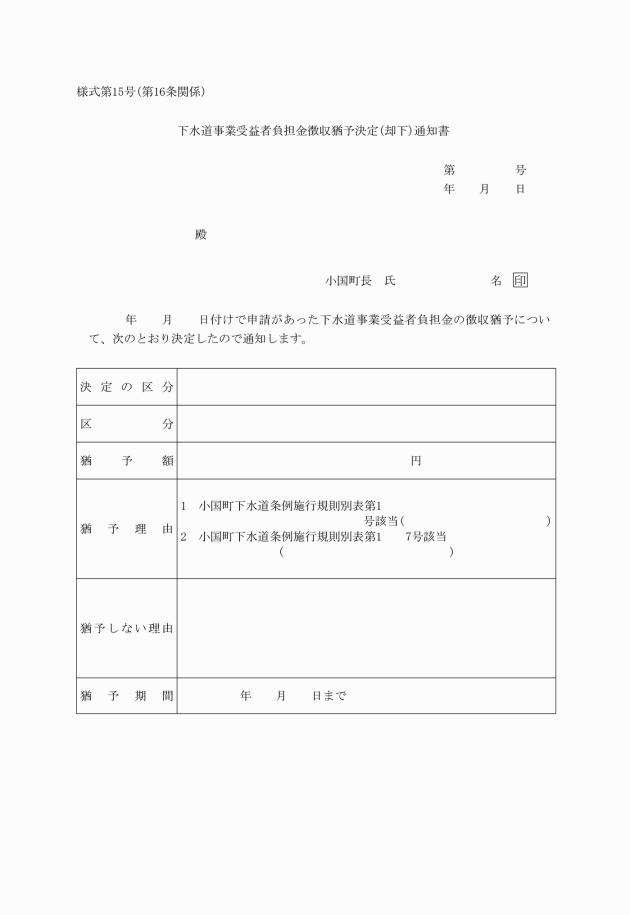

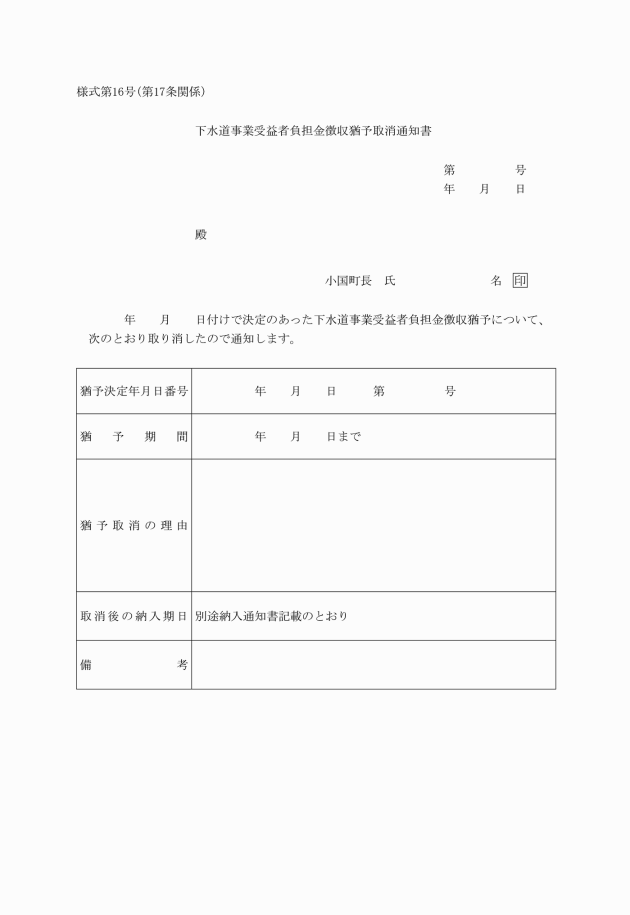

(負担金の徴収猶予の取消)

第17条 前条の規定により徴収猶予を受けた者で、その猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予を受けた者の財産状況その他の事情の変更により、徴収猶予をすることが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る負担金を徴収することができる。

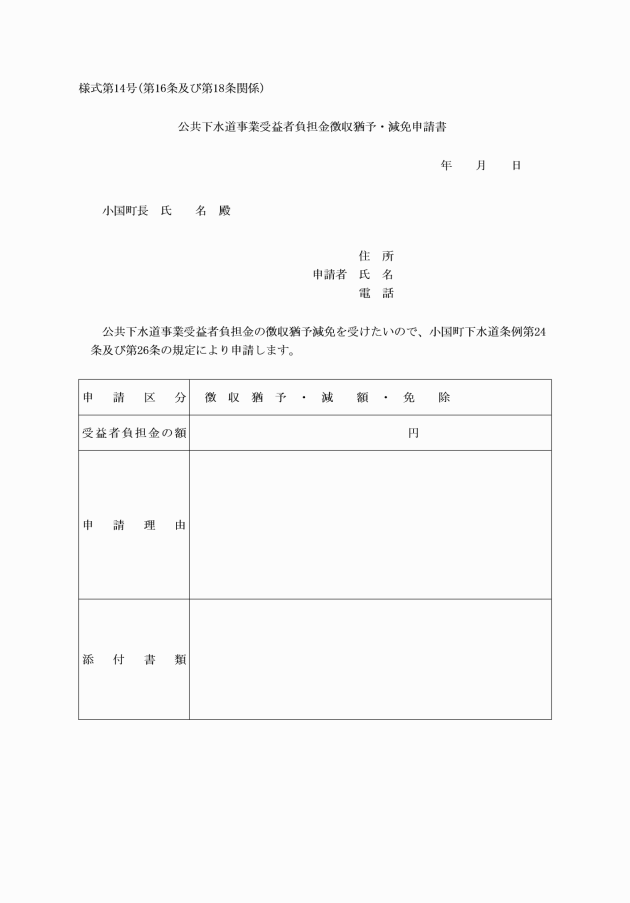

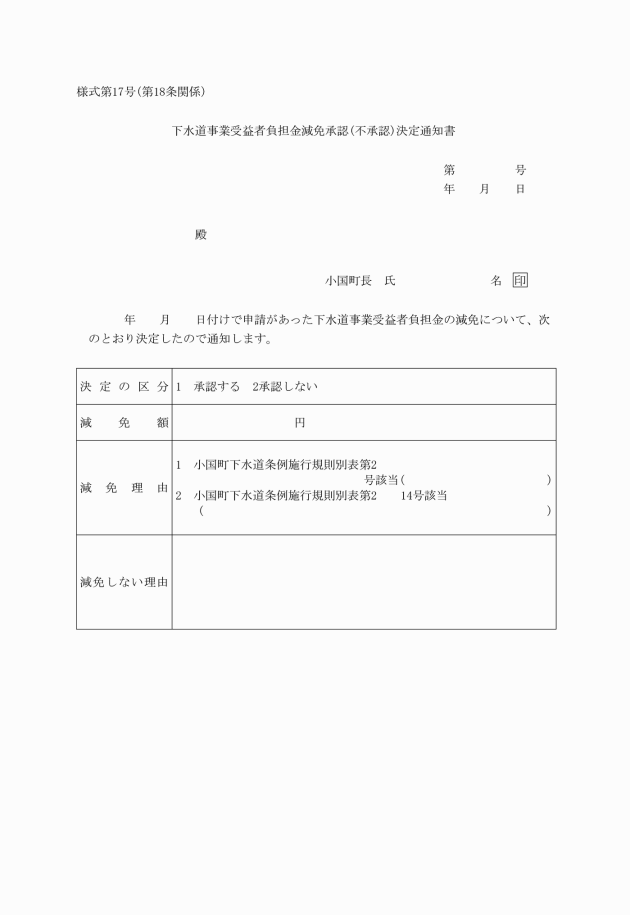

(負担金の減免申請)

第18条 条例第26条第2項に規定する負担金の減額又は免除の申請は、下水道事業受益者負担金徴収猶予・減免申請書によるものとする。

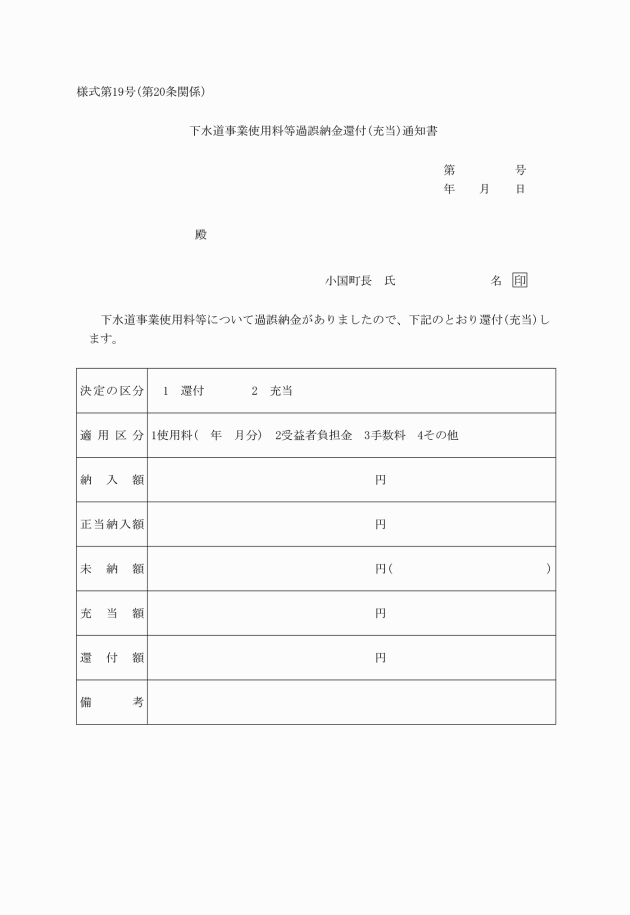

(過誤納金の還付)

第20条 町長は、過誤により徴収した使用料等(以下「過誤納金」という。)があるときは、使用者等に対し、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該使用者等に未納金があるときは、過誤納金をその未納金に係る徴収金に充当することができる。

2 過誤納金を還付し、又は充当した場合の通知は、下水道事業使用料等過誤納金還付(充当)通知書(様式第19号)によるものとする。

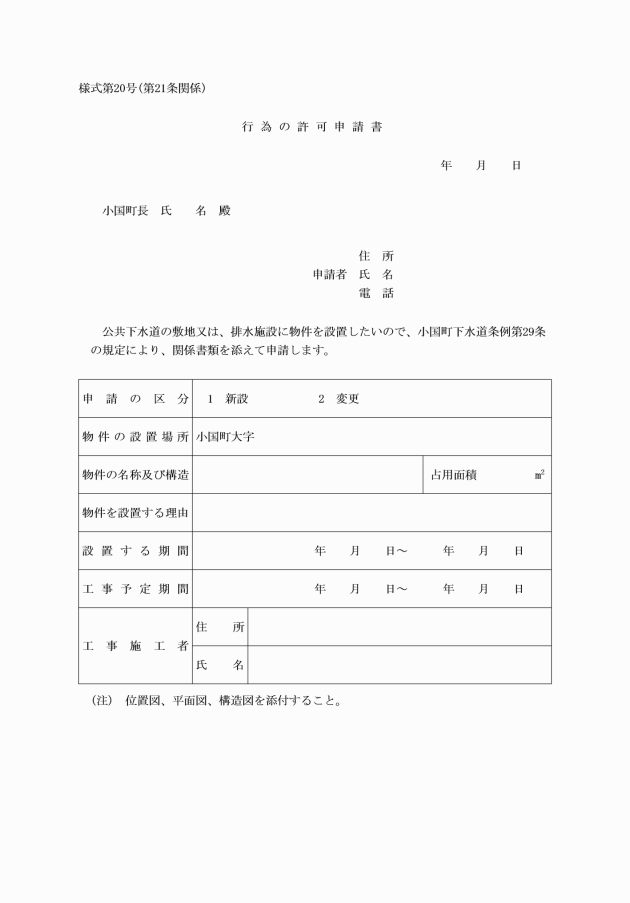

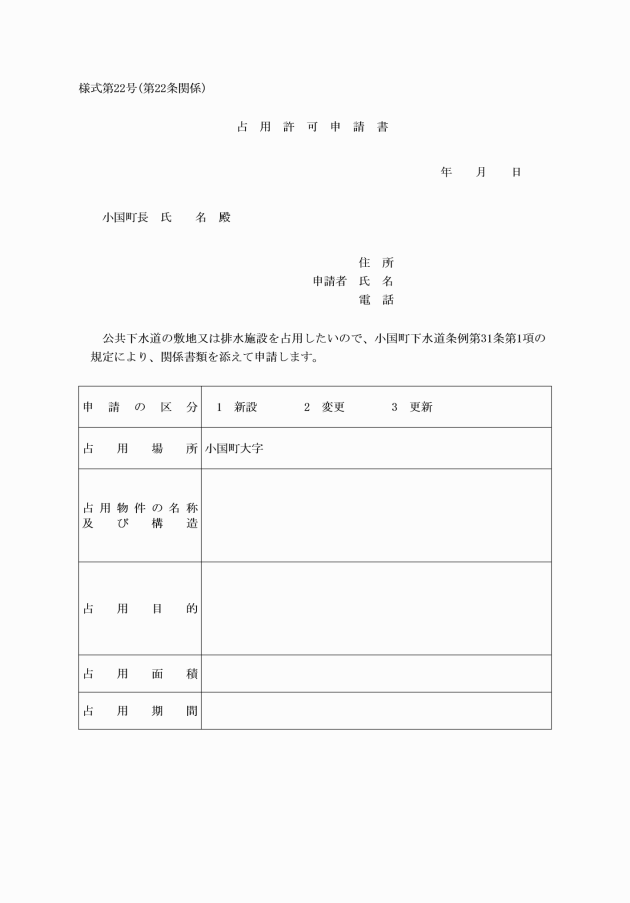

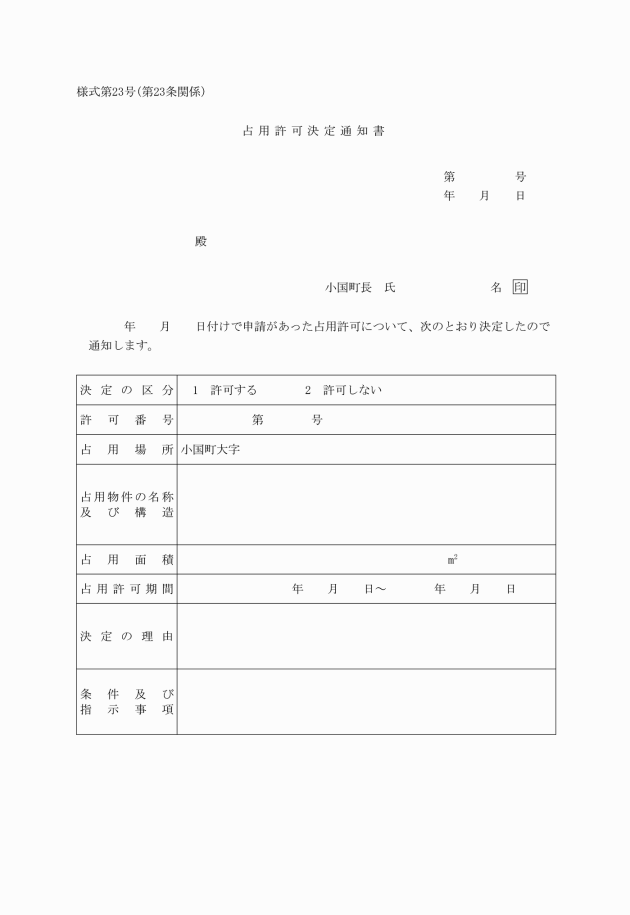

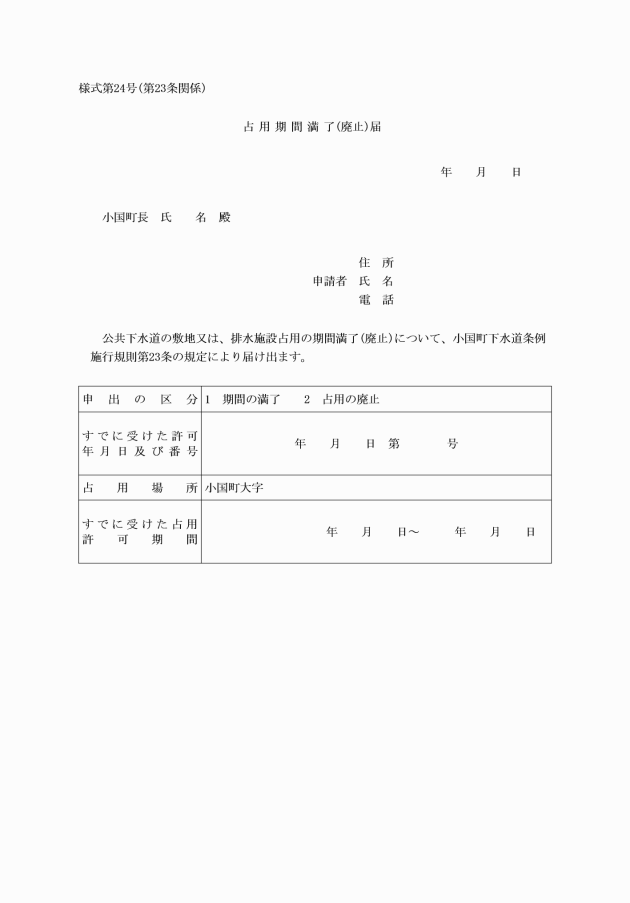

(1) 占用しようとする場所を表示した図面

(2) 占用物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 占用物件の設計図及び工事仕様書

(4) 当該占用が隣接の土地又は建物の所有者からの同意を必要とするものは、その土地又は建物の所有者の同意書

(5) その他必要な図面又は書類

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年規則11)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成20年規則1)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則27)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

条項 | 対象 | 基準 | 猶予期間 | 猶予の額 | 摘要 |

受益者が当該負担金を納付することが困難であると認められるとき | 1 生活困窮により町税(町民税・固定資産税)の減免を受けている受益者 |

| 町長の認定する期間 | 全額 |

|

2 震災、風災害、火災、その他の災害で損害を受けた受益者 |

| 3年以内 | 全額 | 公の罹災証明を得られるもの | |

3 盗難に遭い財産に損害を受けた受益者 |

| 2年以内 | 全額 | 警察署で盗難証明書の得られるもの | |

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。 | 1年以上の療養期間 | 3年以内 | 全額 | 医師の診断書の得られるもの | |

5 受益者が事業で著しい損害を受けたとき、又は事業を廃止、休業せざるを得なくなったとき。 |

| 町長が認定する期間 | 全額 |

| |

6 係争地に係る受益者 |

| 受益者の決定(判定)までの期間 | 全額 |

| |

7 その他、町長がその状況により時に徴収猶予が必要であると認められる受益者 |

| 町長が認定する期間 | 町長が認める額 |

|

別表第2

下水道事業受益者負担金減免基準

減免となる建物 | 内容 | 減免率 |

1 国又は地方公共団体が公共施設の用に供している建物 |

| 100 |

2 公の扶助を受けている者 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けるもの | 100 |

3 条例第26条第2項第2号にかかわるものの減免については、その都度町長が定める。 | ||

(令4規則27・一部改正)

(令4規則27・一部改正)

(令4規則27・一部改正)

(令4規則27・一部改正)

(令4規則27・一部改正)

(令4規則27・一部改正)

(令4規則27・一部改正)

(令4規則27・一部改正)

(平20規則1・追加、令4規則27・一部改正)

(平20規則1・追加)

(令4規則27・一部改正)

(令4規則27・一部改正)

(令4規則27・一部改正)

(令4規則27・一部改正)

(平12規則11・令4規則27・一部改正)

(令4規則27・一部改正)