○小国町保育の必要性及び子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する事務取扱要綱

平成27年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小国町における保育の必要性及び子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に関する事務の適正な執行を確保するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)並びに小国町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成26年小国町規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき、保育の必要性及び支給認定事務等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(認定子ども園及び幼稚園に限る。)

(2) 法第19条第1項第2号又は3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者 利用しようとする特定教育・保育施設(以下「認定子ども園及び保育所に限る。)若しくは特定地域型保育事業者、健康福祉課

2 支給認定の申請の受付は、随時、健康福祉課で受け付けるものとする。ただし、4月から新たに認定を受けようとする者については、あらかじめ期間を区切って受け付けるものとし、その期間及び手続き等については、別途定めるものとする。

(必要書類)

第4条 申請書には、次の各号に揚げる書類を添付しなければならない。

(1) 保育認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として別表1に定める書類

(2) その他、審査及び調査に必要とするため、町長が求める書類

(平27告示78・一部改正)

(審査及び調査)

第5条 町長は、申請書及び必要書類の確認を行うほか、審査内容及び保育認定に係る状況を把握するため、保護者との面接等により審査及び調査を行うものとする。

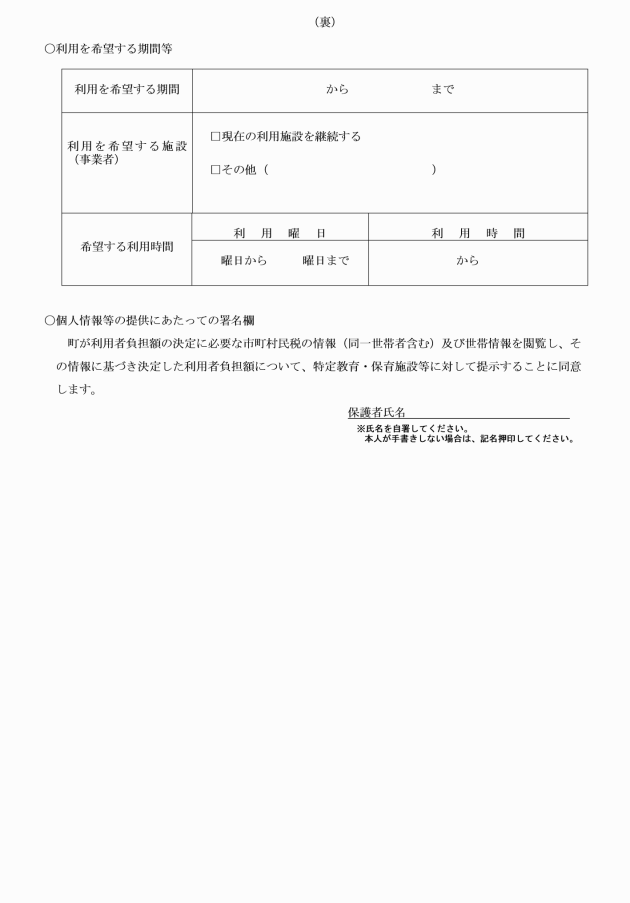

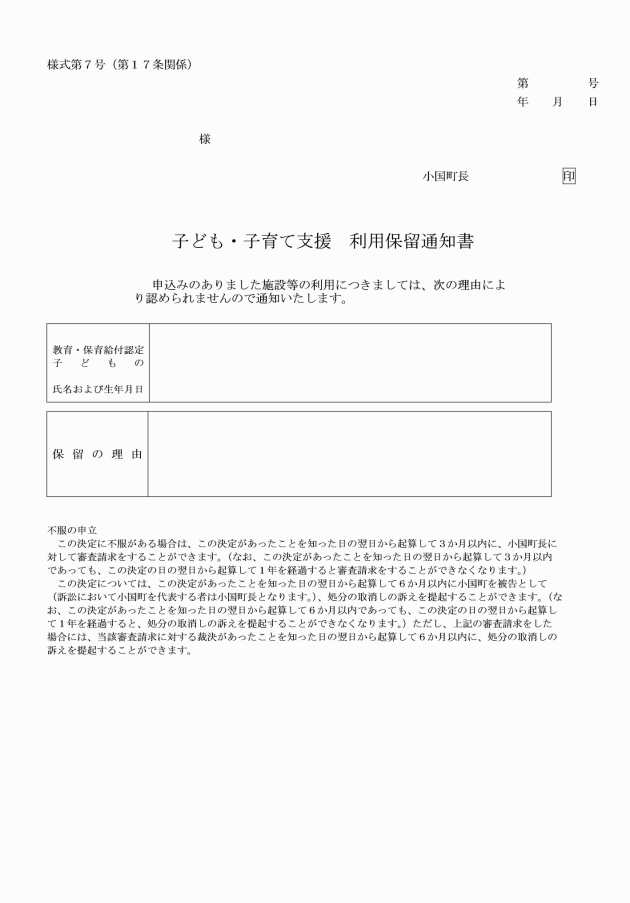

(支給認定)

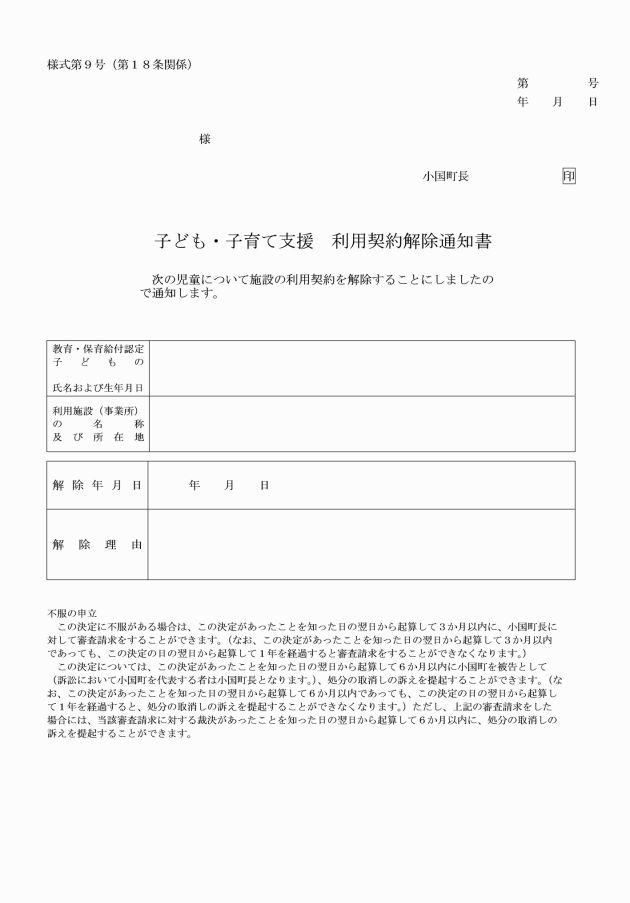

第6条 町長は、前条の規定による審査及び調査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとする。

2 町長は、保育認定を行うときは、規則第4条に定める区分に応じ、保育の必要量の認定をあわせて行うものとする。

(有効期間)

第7条 町長は、前条の支給認定をするにあたっては、府令第8条の規定に基づき、当該支給認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第1項第4号、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する町が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第1項第4号ロに規定する町が定める期間 90日

(2) 府令第8条第1項第6号及び第12号に規定する町が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間。ただし、育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

(3) 府令第8条第1項第7号及び第13号に規定する町が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

2 町長は、教育・保育給付認定保護者及び支給認定に係る小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)が利用する特定教育・保育施設又は地域型保育事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(令元告示19・一部改正)

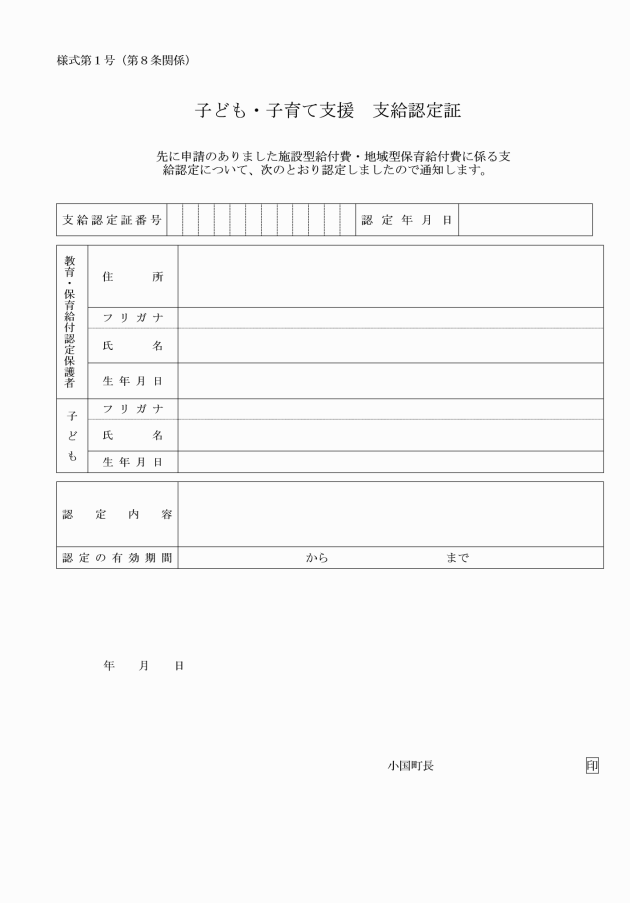

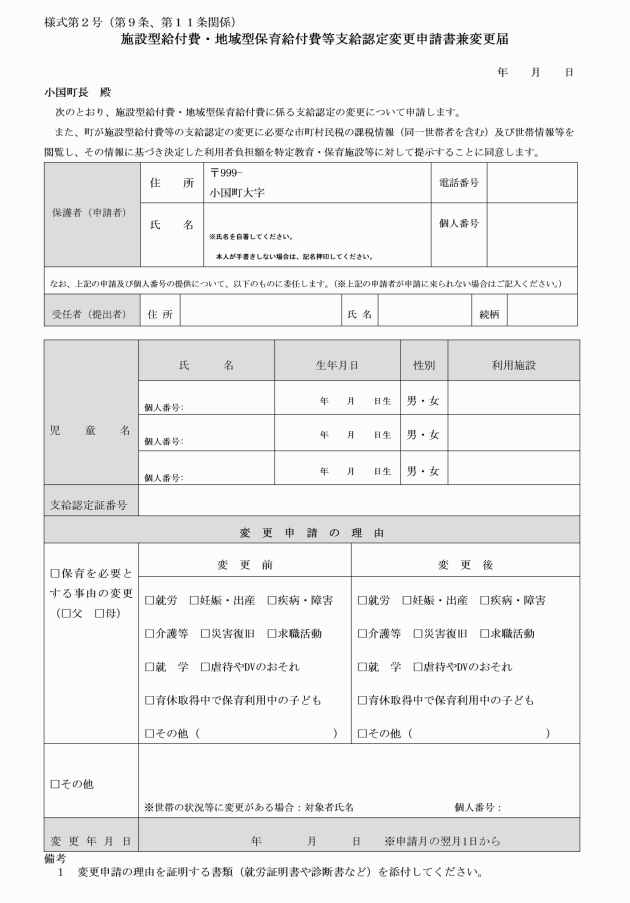

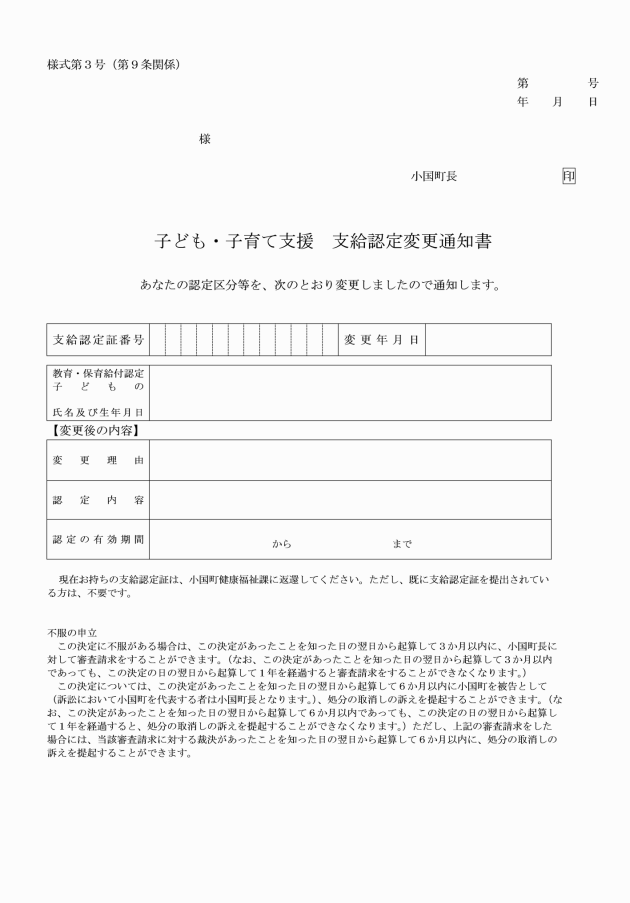

(支給認定の変更)

第9条 教育・保育給付認定保護者は、現に受けている支給認定区分、保育必要量、支給認定の有効期間、利用者負担額に関する事項の変更を受けようとする場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(別記様式第2号)に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の申請を受け当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担(保育料)変更通知書により、変更後の利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(令元告示19・一部改正)

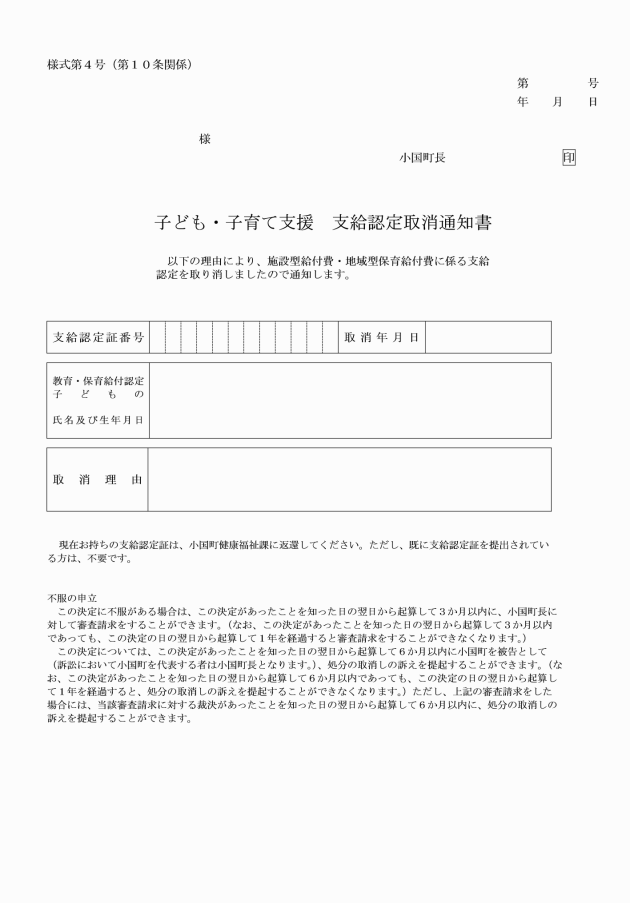

(1) 当該支給認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが支給認定の有効期間内に、法第19条第1項第3号に揚げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき

(2) 当該教育・保育給付認定保護者が、支給認定の有効期間内に、他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき

(3) 前号に揚げるもののほか、町長が特に認める場合

(令元告示19・一部改正)

(支給認定の申請内容の変更)

第11条 教育・保育給付認定保護者は、支給認定の有効期間内において、次に揚げる事項を変更する必要が生じた場合は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更届(別記様式第2号)に支給認定証を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)

(2) 教育・保育給付認定子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該子どもの保護者との続柄

(平27告示78・令元告示19・一部改正)

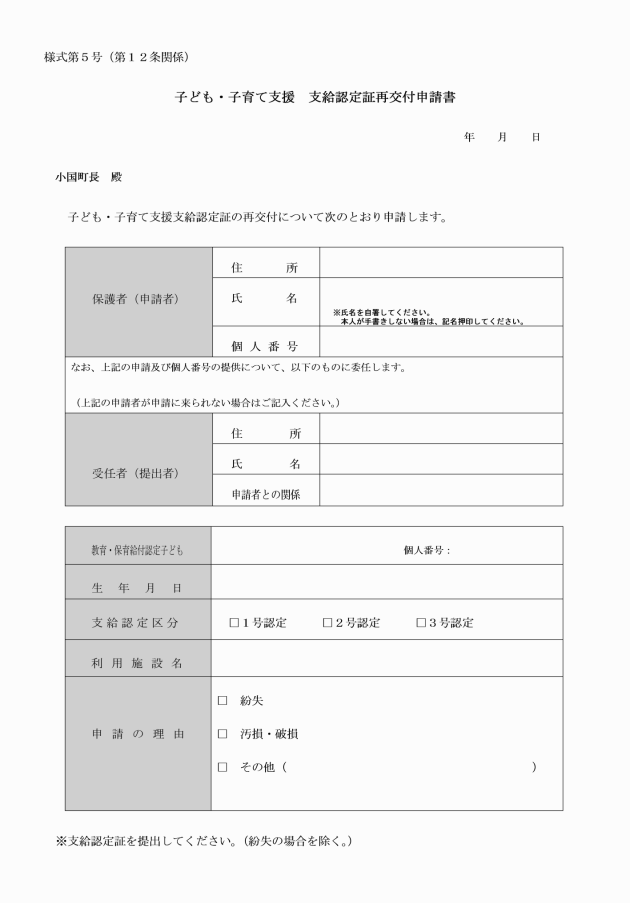

(支給認定証の再交付)

第12条 教育・保育認定保護者は、支給認定の有効期間内において、支給認定証を破損又は紛失し再交付を受けようとするときは、子ども・子育て支援 支給認定証再交付申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(令元告示19・一部改正)

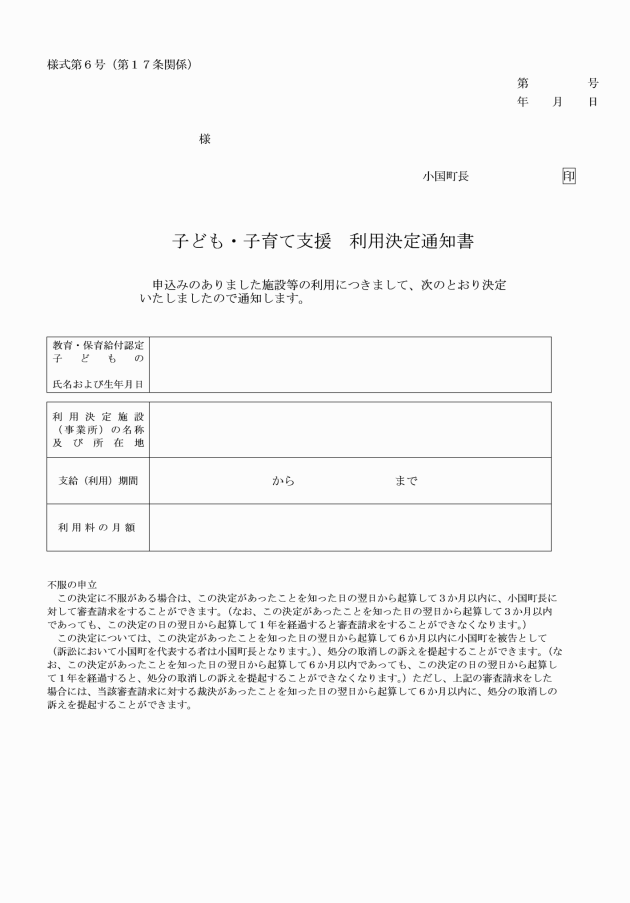

(特定教育・保育施設の利用申込み)

第13条 教育・保育認定保護者が、特定教育・保育施設等の利用を希望する場合は、施設型給付費・地域型給付費等支給認定申請書(兼施設等利用申込書)により申込みを行うものとする。ただし、利用申込みは、支給認定の申請と併せて行うことができるものとする。

2 前項の申込みに添付する必要書類は、支給認定の申請と併せて行う場合においては、これを要しない。

(令元告示19・一部改正)

(利用調整)

第14条 町長は、教育・保育認定保護者から特定教育・保育施設等の利用申込を受けた場合は、第5条の審査及び調査結果に基づき、利用調整を行うものとする。ただし、他市町村の区域に所在する特定教育・保育施設等の利用申込を受け付けた場合は、当該市町村の長に対し利用調整を依頼するものとする。

2 町長が利用調整を行うにあたっては、別表2利用調整基準表に基づき算定した指数合計をもって行うものとする。

(令元告示19・一部改正)

(受入の要請)

第15条 町長は、利用調整の対象となる特定教育・保育施設等に対し、利用調整に係る教育・保育給付認定子どもの受入の要請を行うものとする。

2 町長は、前項の要請を行った特定教育・保育施設等に対し、保育の利用に必要な情報について提供するものとする。

(令元告示19・一部改正)

(1) 申込み内容に虚偽等があった場合

(2) 当該子どもの疾病等により、特定教育・保育施設等が保育を行うことが極めて困難と認められる場合

(令元告示19・一部改正)

(令元告示19・一部改正)

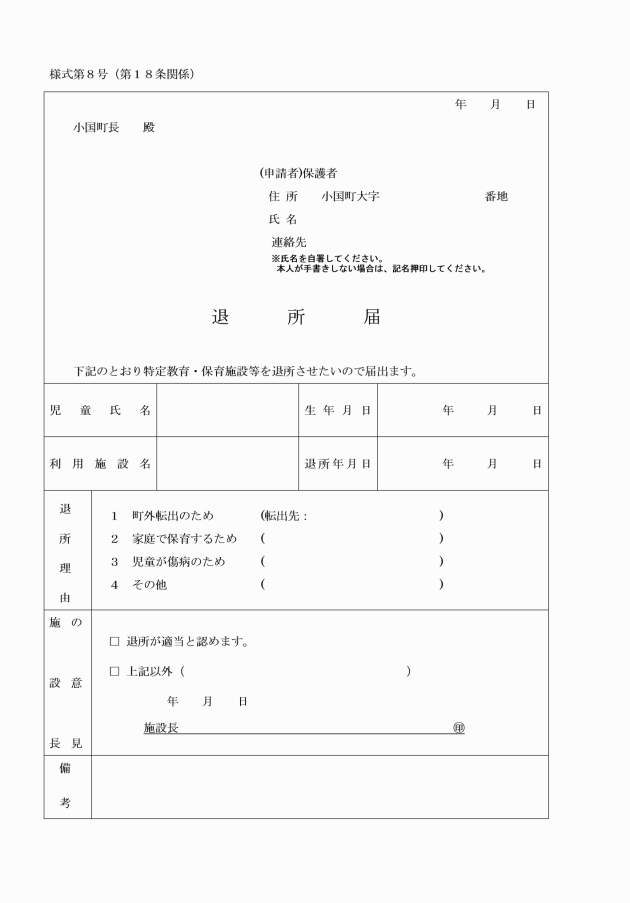

(退所手続)

第18条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定子どもを退所させようとするときは、退所届(別記様式第8号)に支給認定証を添えて、町長に提出しなければならない。

(令元告示19・一部改正)

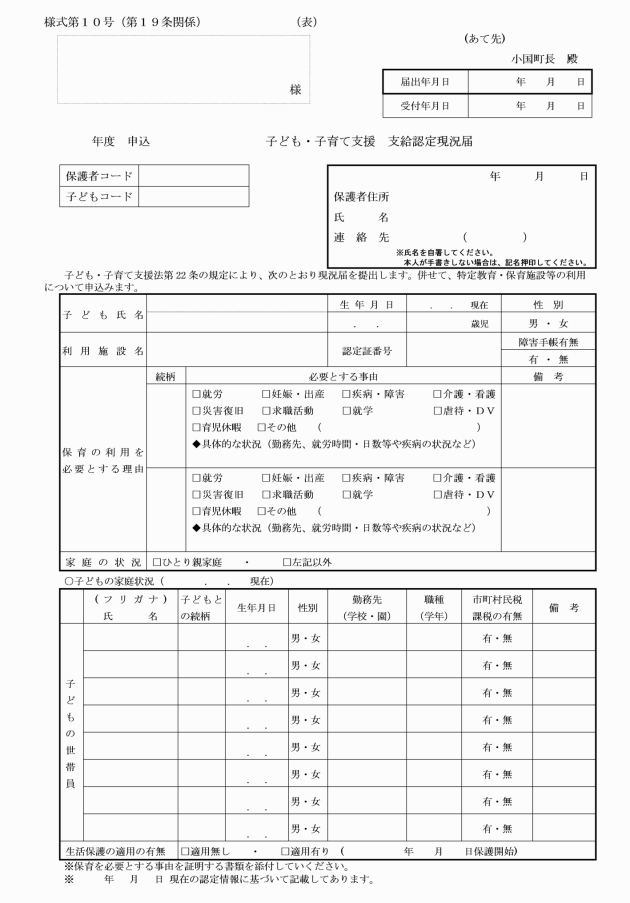

(現況届)

第19条 教育・保育給付認定保護者は、法第22条の規定による子ども・子育て支援 支給認定現況届(別記様式第10号。以下「現況届」という。)を毎年提出するものとする。

2 前項に規定する現況届に替えて、支給認定申請書を使用することができるものとする。

(令元告示19・一部改正)

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、法の施行の日(以下「法施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第6条の規定にかかわらず、法施行日の前日から引き続いて特定教育・保育施設(認定こども園又は保育園に限る。)に入所し、又は入所していることが見込まれる小学校就学前子どもの保護者が希望した場合は、保育標準時間認定とすることができる。

(小国町保育の実施に関する事務取扱要綱の廃止)

3 「小国町保育の実施に関する事務取扱要綱(平成10年3月12日小国町訓令第2号)」は、廃止する。

附則(平成27年告示78)

(施行期日)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定は、平成29年7月1日から施行する。

附則(平成28年告示19)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年告示19)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和4年告示49)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1 支給認定申請書の添付書類(第4条関係)

保育を必要とする事由を証明する書類

保育を必要とする事由 | 必要な書類 | |

就労等(フルタイム、パート、夜間、自営業など居宅内労働含む) | 会社等に勤務する場合 | 「就労証明書」 入所時の就労状況が確認できるもの |

自営業・農業等 | 「申告書」 | |

妊娠・出産 | 「申告書」 ※母子手帳(出産予定日が確認できる箇所)の写しを添付 | |

保護者の疾病・障害 | 「申告書」 ※診断書、身体障害者手帳(等級等が確認できる)の写しを添付 | |

同居親族等の介護等 | 「申立書」 ※診断書、介護保険被保険者証の写しを添付 | |

災害復旧 | 罹災証明書等(被災の事実が確認できるもの) | |

求職活動 | 「申立書」 ※公共職業安定所の証明書等、雇用保険受給者証の写しを添付 | |

就学、職業訓練 | 「申立書」 ※在学証明書、学生証の写しを添付 | |

虐待・DV | 配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等 | |

育児休業中で保育利用中の子ども | 「就労証明書」 | |

その他、上記に類するものとして町長が認める場合 | 町長が必要と認める書類 | |

別表2 利用調整基準表(第14条関係)

【基準指数】

保育の必要性の認定区分 | 父母(保護者)の状況 | 基準指数 | ||||

父 | 母 | |||||

①就労等 月48時間以上就労することを常態とする場合 | 被雇用者 | 週5日以上又は月20日以上勤務 1日の就労時間数 | 7.5時間以上 | 10 | 10 | |

7時間以上7.5時間未満 | 9 | 9 | ||||

6.5時間以上7時間 | 8 | 8 | ||||

6時間以上6.5時間 | 7 | 7 | ||||

上記以外 月の就労時間数 | 100時間以上120時間未満 | 6 | 6 | |||

80時間以上100時間未満 | 5 | 5 | ||||

60時間以上80時間未満 | 4 | 4 | ||||

60時間未満 | 3 | 3 | ||||

自営業・農業(居宅内) | 事業主・従事者 | 7 | 7 | |||

協力者 | 5 | 5 | ||||

内職 | 月120時間以上の就労 | 6 | 6 | |||

月120時間未満の就労 | 4 | 4 | ||||

②妊娠・出産 | 出産月(予定)の前後2カ月以内 | 8 | ||||

③保護者の疾病、障がい | 疾病 | 1ヶ月以上の入院若しくは常時寝たきりの状態 | 10 | 10 | ||

頻繁な通院加療により保育が困難な状態 | 6 | 6 | ||||

上記以外の状態で常時保育が困難な場合 | 4 | 4 | ||||

障がい | 重度の障がい(身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A又は同程度) | 10 | 10 | |||

中度の障がい(身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳B又は同程度)) | 6 | 6 | ||||

上記以外の状態で常時保育が困難な場合 | 4 | 4 | ||||

④同居親族等の介護、看護 | 常時付き添いが必要なもの(要介護度4・5程度以上) | 10 | 10 | |||

常時ではないが付き添いが必要なもの(要介護度3程度) | 6 | 6 | ||||

上記以外の状態で常時保育が困難な場合 | 4 | 4 | ||||

⑤災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっている場合 | 10 | 10 | |||

⑥求職活動 | 求職活動のため外出を必要とする場合(起業準備を含む) | 3 | 3 | |||

⑦就学、職業訓練 | 週5日以上就学 | 9 | 9 | |||

週4日以就学 | 7 | 7 | ||||

週3日以下就学 | 5 | 5 | ||||

⑧虐待・DV | 児童虐待のおそれがある場合及びDVにより保育が困難な場合 | 10 | 10 | |||

⑨育児休業取得中で保育利用中の子ども | 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合 | 7 | 7 | |||

⑩その他、上記に類するものとして町長が認める場合 | 上記に類するものとして町長が認める場合 | 3~9 | 3~9 | |||

1 ⑩については、それぞれの事由に応じて個別に判断する。

【調整指数】

区分 | 状況 | 調整指数 | |

世帯の状況 | ひとり親世帯 | 同居親族がいない | 5 |

同居親族がいる | 3 | ||

障がい者(児)等がいる世帯(疾病・介護理由の場合は適用しない) | 4 | ||

保育士・保育教諭として町内の保育所等に勤務する場合 | 3 | ||

生活保護世帯 | 4 | ||

同居の祖父母がいない場合 | 4 | ||

父母とも昼夜交代勤務がある場合 | 4 | ||

父又は母が単身赴任中 | 4 | ||

育児休業明け(外勤者のみ) | 3 | ||

児童の状況 | 兄弟姉妹が在園する保育園等に申し込む場合(求職中は適用しない) | 3 | |

過去に当該児童の兄弟姉妹同じ保育園を卒園 | 3 | ||

小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児 | 3 | ||

【指数合計が並んだ場合に考慮する事項】

① 保護者の基準指数が高い順

② 過年度の利用者負担額(保育料)に滞納がないこと

③ 世帯の所得金額が低い方を優先

(令元告示19・一部改正)

(令4告示49・全改)

(平28告示19・全改、令元告示19・一部改正)

(平28告示19・全改、令元告示19・一部改正)

(令4告示49・全改)

(平28告示19・全改、令元告示19・一部改正)

(平28告示19・全改、令元告示19・一部改正)

(令4告示49・全改)

(平28告示19・全改、令元告示19・一部改正)

(令4告示49・全改)