○小国町児童福祉法の施行に関する規則

平成15年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の規定に定めのない諸様式並びに諸手続きについて定めるものとする。

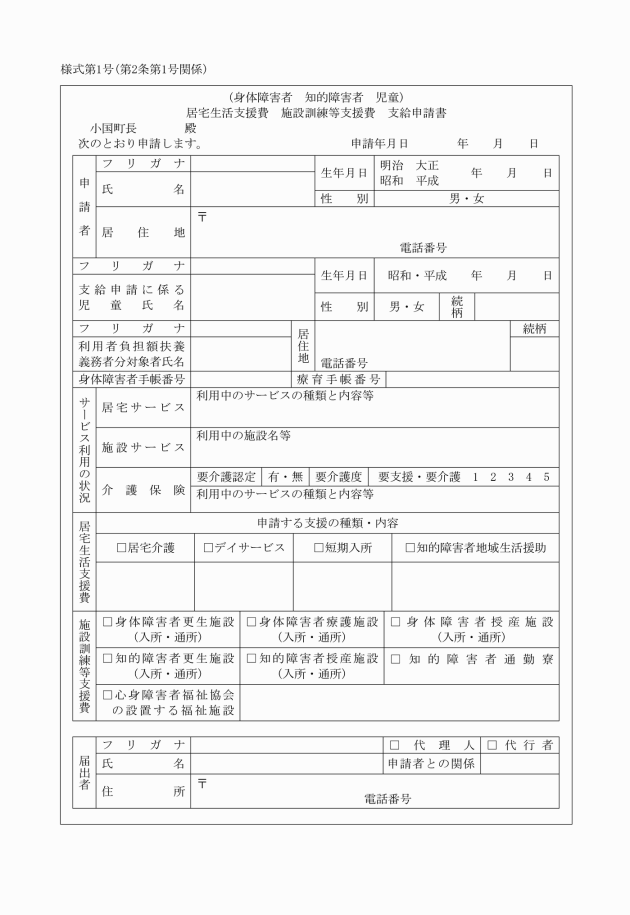

(1) 法第21条の10第1項の規定による居宅生活支援費の支給申請 居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)

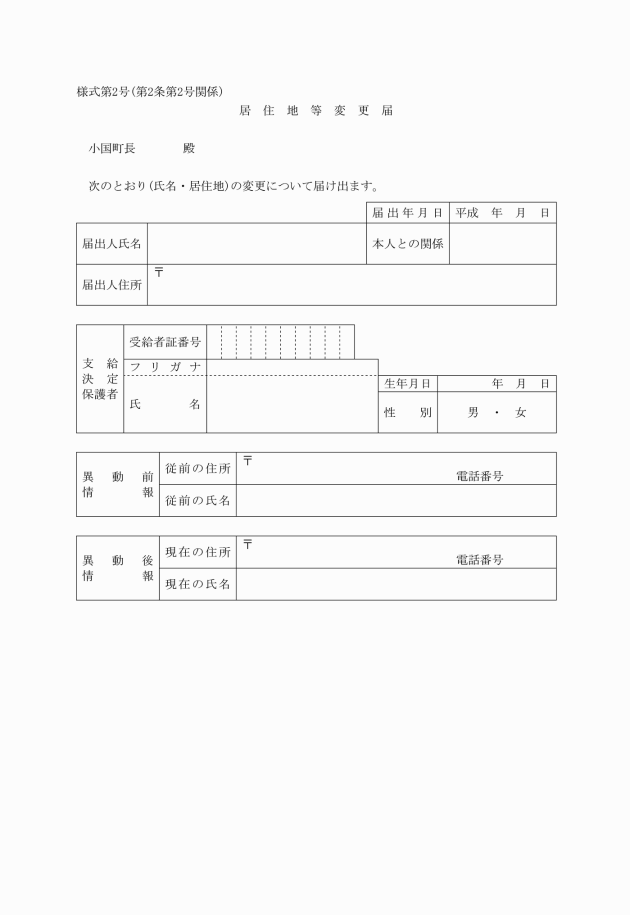

(2) 政令第9条の2の規定による届出 居住地等変更届出書(様式第2号)

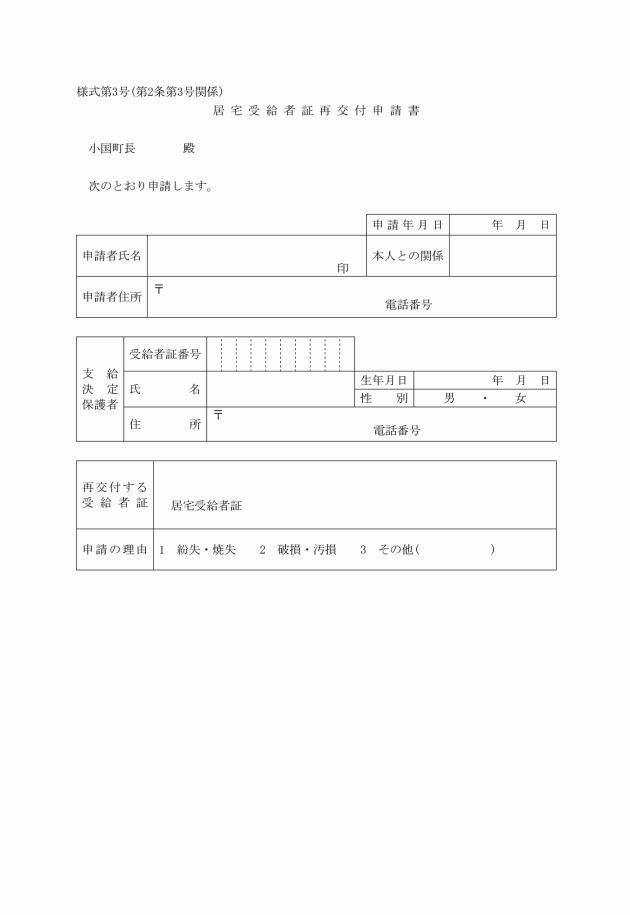

(3) 政令第9条の3の規定による居宅受給者証の再交付の申請 居宅受給者証再交付申請書(様式第3号)

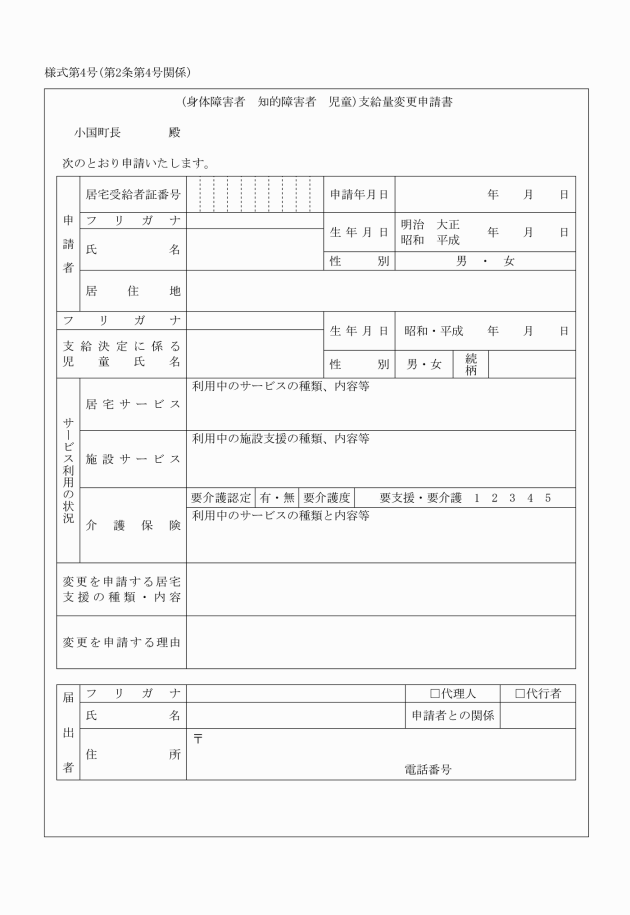

(4) 法第21条の13に規定する支給量支給の申請書 支給量変更申請書(様式第4号)

(居宅生活支援費基準及び特例居宅生活支援費基準)

第3条 法第21条の10第2項第1号に規定する居宅生活支援に通常要する費用の額の基準及び法第21条の12第2項において準用する特例居宅生活支援に通常要する費用の額の基準は、別表第1に定める額とする。

(居宅支援利用者負担基準及び特例居宅支援利用者負担基準)

第4条 法第21条の10第2項第2号に規定する居宅支援利用者及び扶養義務者負担額の基準並びに法第21条の12第2項において準用する特例居宅生活支援利用者及び扶養義務者負担額の基準は、別表第2に定める額とする。

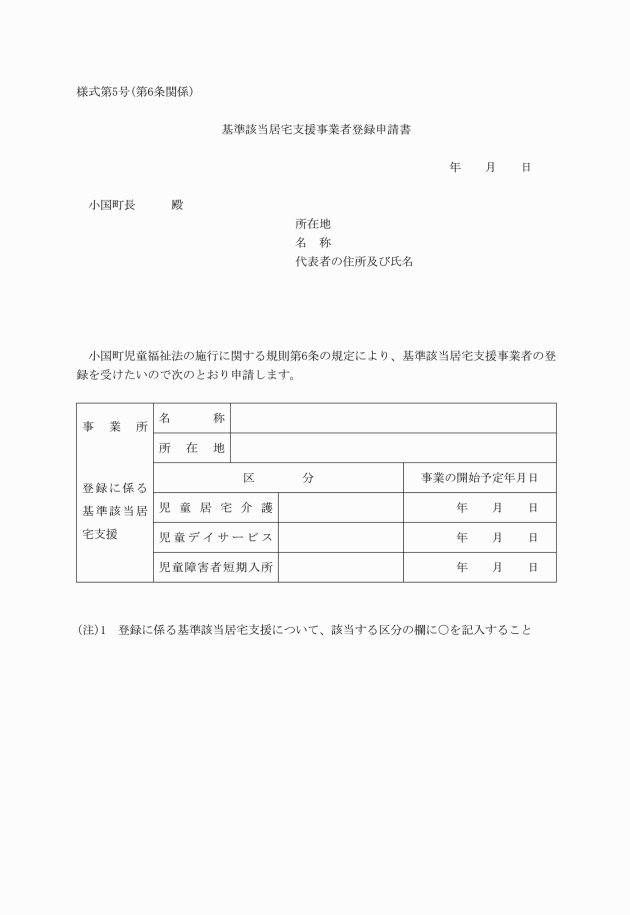

(基準該当事業者の登録)

第5条 法第21条の12に規定する基準該当居宅支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)は、この規則の定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当居宅支援事業者が法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、基準に該当居宅支援事業者が指定居宅支援等基準に規定する指定居宅支援に関する基準を満たし、指定居宅支援事業者の指定を受けることができるものと認めるときは、登録しないことができる。

(1) 事業所(居宅介護に係る事業において事業所の所在地以外の場所に事業の一部として使用される事業所を有するときは、その事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 申請に係る事業の従事者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 申請に係る事業の資産の状況

(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項

2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、町長に届け出なければならない。

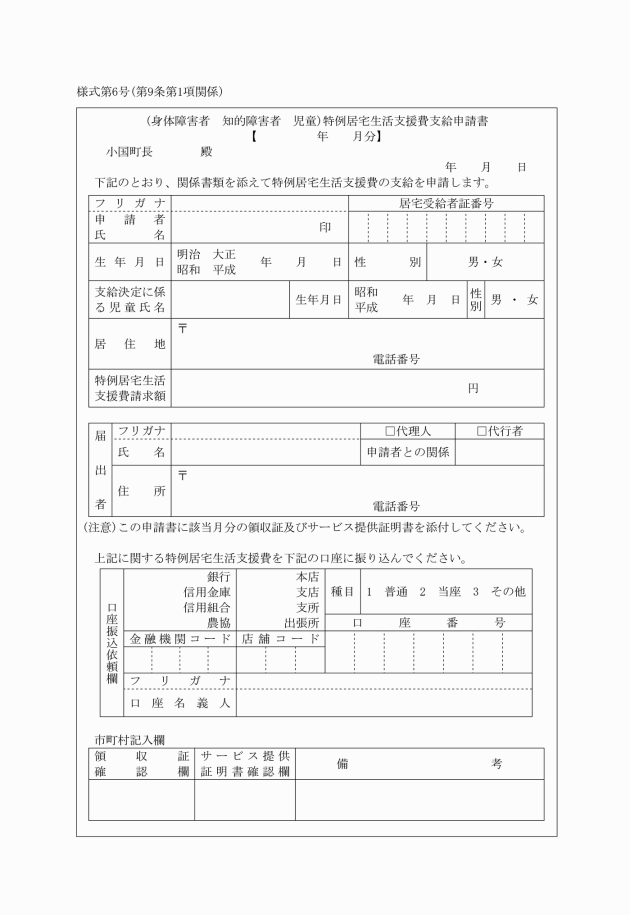

(特例居宅生活支援費の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ法第21条の12第1項に該当する場合に支給する特例居宅生活支援費の代理受領について町長に申し出る場合において、居宅支給決定保護者が登録事業者から基準該当居宅支援を受けたとき(居宅支給決定保護者が登録事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)は、居宅支給決定保護者からの委任に基づき居宅支給決定保護者が支払うべき基準該当居宅に要した費用について、特例居宅支給支援費として居宅支給決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、居宅支給決定保護者に代わり、支払いを受けることができる。

2 登録事業者は、前項の規定による支払いを受けた場合には、居宅支給決定保護者に対し、居宅支給決定保護者に係る特例居宅生活支援費の額を通知することとする。

3 町長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取り扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

2 町長は、居宅支給決定保護者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅支援の取り扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

第10条 町長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、法第21条の15に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたと解釈してはならない。

(1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第5条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第5条に規定する登録を受けたとき。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年規則10)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(平17規則10・全改)

児童居宅生活支援費額算定表 通則 ア 指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額は、1、2(注2を除く。)又は3(注3を除く。)により算定する額に別に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額に、2(注2に限る。)又は3(注3に限る。)により算定する額を加えた額とする。 イ アの規定により指定居宅支援又は基準該当居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 1 児童居宅介護支援費 | ||||||||

|

|

| ||||||

| 区分 | 所要時間 | 支援費基準額 |

| ||||

ア 身体介護が中心である場合 | 30分未満 | 2,310円 | ||||||

30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||||

1時間以上 | 5,840円に1時間を越えて30分を増すごとに830円を加算した額 | |||||||

イ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 | 1回 | 1,000円 | ||||||

ウ 家事援助が中心である場合 | 30分未満 | 800円 | ||||||

30分以上1時間未満 | 1,530円 | |||||||

1時間以上 | 2,220円に1時間を越えて30分を増すごとに830円を加算した額 | |||||||

エ 移動介護が中心である場合 | (1) 身体介護を伴う場合 | 30分未満 | 2,310円 | |||||

30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||||

1時間以上 | 5,840円に1時間を越えて30分を増すごとに830円を加算した額 | |||||||

(2) 身体介護を伴わない場合 | 30分間未満 | 800円 | ||||||

30分以上1時間未満 | 1,530円 | |||||||

1時間以上 | 2,220円に1時間を越えて30分を増すごとに830円を加算した額 | |||||||

オ 行動援護が中心である場合 | 30分未満 | 2,310円 | ||||||

30分以上1時間未満 | 4,020円 | |||||||

1時間以上1時間30分未満 | 5,840円 | |||||||

1時間30分以上2時間未満 | 7,340円 | |||||||

2時間以上2時間30分未満 | 8,840円 | |||||||

2時間30分以上3時間未満 | 10,340円 | |||||||

3時間以上3時間30分未満 | 11,840円 | |||||||

3時間30分以上4時間未満 | 13,340円 | |||||||

4時間以上4時間30分未満 | 14,840円 | |||||||

4時間30分以上 | 16,340円 | |||||||

注 1 障害児に対して、指定居宅介護事業所の従業者又は基準該当居宅介護事業所の従業者が、指定居宅介護又は基準該当居宅介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、居宅介護計画に位置付けられた内容の指定居宅介護等を行うのに要する標準的な時間で所定額を算定する。 2 アについては、別に厚生労働大臣が定める者が、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 3 イについては、別に厚生労働大臣が定める者が、利用者に対して、通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所要額を算定する。 4 ウについては、別に厚生労働大臣が定める者が、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 5 エについては、別に厚生労働大臣が定める者が、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児、全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する児童であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる児童をいう。)又は知的障害児に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護をいう。)が中心である指定居宅支援等を行った場合に所定額を算定する。 6 オについては、別に厚生労働大臣が定める者が、行動援護(知的障害により行動上著しい困難を有する障害児であって常時介護を要するもににつき、当該障害児が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護及び外出時における移動中の介護等をいう。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に所定額を算定する。 7 別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の居宅介護従業者が1人の障害児に対して指定居宅介護等を行ったときは、それぞれの居宅介護従業者が行う指定居宅介護等につき所定額を算定する。 8 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定居宅介護等(行動援護を除く。以下この注において同じ。)を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に指定居宅介護等を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。 9 障害児が、児童デイサービス若しくは児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設に通所している間は、児童居宅介護支援費は、算定しない。 2 児童デイサービス支援費(1日につき) ア サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり10人以下の場合 5,340円 イ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり11人以上20人以下の場合 3,680円 ウ サービスの提供を受ける障害児の数の平均が1日当たり21人以上の場合 2,820円 注 1 指定サービス事業所又は基準該当デイサービス事業所において、指定デイサービス又は基準該当デイサービスを行った場合に、それぞれ所定額を算定する。 2 障害児に対して、その居宅と指定デイサービス事業所等との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。 3 障害児が児童短期入所を受けている間又は児童福祉施設(保育所を除く。)に通所することとなっている間は、児童デイサービス支援費は、算定しない。 3 児童短期入所支援費(1日につき) | ||||||||

|

|

| ||||||

| 程度区分 | 支援費基準額 |

| |||||

区分1 | 7,850円 | |||||||

区分2 | 7,120円 | |||||||

区分3 | 4,490円 | |||||||

注 1 指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、障害児の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に応じ、それぞれ所定額を算定する。ただし、医師により別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた遷延性意識障害児若しくはこれに準ずる児童又は医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有すると診断された児童に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき14,350円を算定し、重症心身障害児(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童をいう。)に対し、医療機関である指定短期入所事業所において、指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、1日につき20,320円を算定する。 2 宿泊を伴わない指定短期入所を行った場合は、所定額にかかわらず、注1の規定により算定する額に、現に要した時間でなく、指定短期入所に要する時間として利用者の意向を踏まえて設定した時間に応じて次に掲げる割合を乗じて得た額を算定する。 ア 所要時間4時間未満の場合 100分の25 イ 所要時間4時間以上8時間未満の場合 100分の50 ウ 所要時間8時間以上の場合 100分の75 3 障害児の心身の状況、障害児の保護者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる障害児に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合(宿泊を伴わない指定短期入所の場合を除く。)は、片道につき1,860円を所定額に加算する。 4 障害児が児童福祉施設に通所している間は、児童短期入所支援費は、算定しない。 | ||||||||

別表第2

児童指定居宅支援等に係る利用者負担額算定表 通則 1 指定居宅支援等を利用した際に、障害児の扶養義務者が負担すべき額は、別表により算定した額とする。 2 前号の規定により指定居宅支援を利用した際に障害児の扶養義務者が負担すべき額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 | ||||||||

|

|

| ||||||

| 税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 |

| ||||

児童居宅介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 児童短期入所1日当たり | ||||||

A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |||

B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 | ||

C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |||

|

| 前年分の所得税額の年額区分 |

|

|

|

| ||

D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | ||

D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |||

D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |||

D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |||

D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |||

D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |||

D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |||

D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |||

D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |||

D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |||

D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |||

D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |||

D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |||

D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |||

(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。(児童短期入所については、宿泊を伴うものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は、当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする。)ただし、支援費基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の適用はしないものとする。 5 この表において、「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 | ||||||||