○小国町立小・中学校教職員の自家用車等による出張の承認に関する基準

昭和63年3月25日

教委訓令第1号

小国町立小・中学校教職員の自家用車等による公務出張の承認に関する基準(昭和60年小国町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。

1 目的

小国町立小・中学校教職員(以下「職員」という。)が公務のため出張する場合、交通機関又は公用車を使用することが原則であり、自己の便宜のために自家用車を使用することは禁止する。

ただし、出張目的、経路、時間その他特別の事由により、自家用車を使用して出張する場合の取扱い及び事故の発生した場合の小国町の責任を明らかにするために定めるものである。

2 承認の要件

校長は、職員の申出により、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合に限り職員が自己所有の自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。)若しくは自動二輪車及び原動機付自転車(以下「自家用車等」という。)を運転して出張すること、又は当該自家用車(自動二輪車及び原動機付自転車を除く。)に同乗して出張することを承認できるものとする。

(1) 災害発生等により緊急な用務を行う場合

(2) 公務に必要な書類や物品が携行不可能な程度に多い場合又は出張の目的地や用務先が多数の場合で、通常の交通機関を利用しては公務遂行の能率が著しく低下すると判断される場合

(3) 通常利用できる交通機関のない山間へき地及び交通機関の通行密度が極めて低い地域に出張する場合

(4) 通常利用できる交通機関を利用しては、著しく学校運営に支障があると校長が認めた場合

3 承認の制限

校長は、前項の要件に該当する場合であっても、次の各号の一に該当する場合は承認することができない。

(1) 児童生徒を引率する場合

ただし、特に教育長の許可を得た場合を除く。

(2) 県外出張の場合で、1日の走行距離が概ね200キロメートル(自動二輪車及び原動機付自転車にあっては、概ね100キロメートル)を超える場合

ただし、自家用自動二輪車等については宿泊を要する出張の場合

(3) 職員の当該自家用車等又は同種の自動車等についての運転経験が6月に満たない場合

(4) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の事由により自家用車等を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合

(5) 職員が過去1年以内において道路交通法に違反して、免許の取消し若しくは停止の処分を受け、又は交通事故を引き起こし刑罰に処せられた場合

(6) 職員の所有する自家用自動車に、対人保険金額1億円以上、対物保険金額500万円以上、自動二輪車及び原動機付自転車に対人保険金額5,000万円以上、対物保険金額300万円以上の任意保険に加入していない場合

4 承認の手続

校長が、自家用車等を使用し出張する場合及び校長が承認する場合の手続は、次のとおりとする。

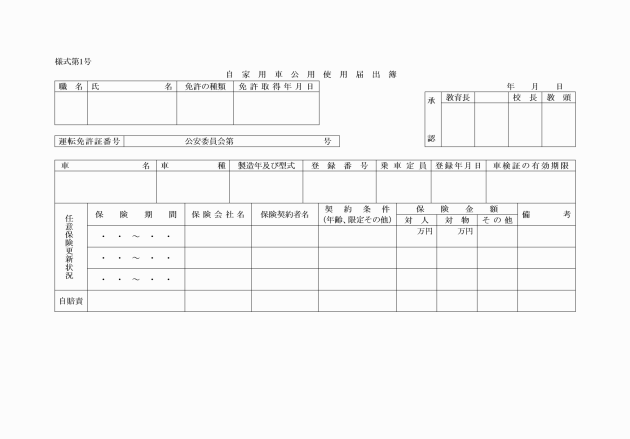

(1) 校長が、自家用車等を使用し出張しようとするときは、あらかじめ自家用車公用使用届出簿(様式第1号)を教育長に提出し、承認を受けなければならない。

(2) 校長は、当該職員に自家用車等公用使用届出簿を提出させること。

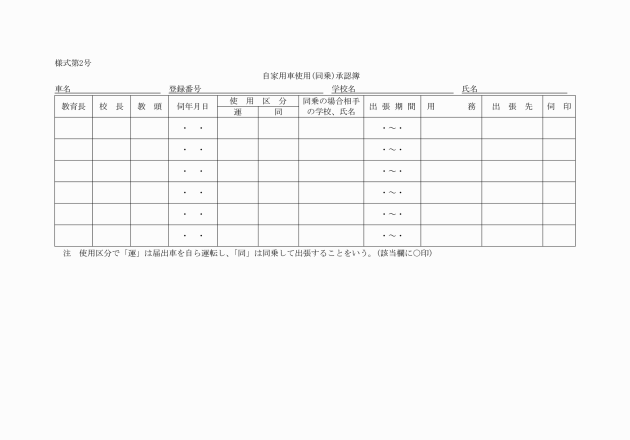

(3) 校長は、自家用車使用(同乗)承認簿(様式第2号)に認印を押印し、旅行命令簿に「自家用車使用」又は「自家用車同乗」の旨を記載すること。

(5) 自家用自動二輪車等の場合は、上記手続を省略することができるが、旅行命令簿に「自動二輪車等使用」の旨を記載すること。

5 損害賠償等

(1) 職員が、この基準により承認を受け出張し、当該自動車等により生じた事故の損害賠償等は、まず、その自家用車等が加入している損害保険によって措置し、不足が生じた場合には、小国町が負担するものとする。ただし、当該自動車等の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、小国町は当該職員に対し求償することができる。

(2) この基準による承認を受けないで自家用車等を使用して出張した職員については、小国町はいかなる責任も負わない。

6 自家用車等使用者及び同乗者の旅費

職員が、この基準により承認を受け自家用車等を使用して出張した場合の、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)に規定する学校職員の旅費に関する条例(昭和29年山形県条例第25号)第2条において準用する県職員等の旅費に関する条例(昭和26年山形県条例第48号)第7条の旅費の計算については陸路旅行として取り扱い、当該自家用車に同乗を認められた者の旅費は、公用車による出張に準じて取り扱うものとする。

附則

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成20年教委訓令2)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成28年教委訓令1)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和2年教委訓令3)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年教委訓令3)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

参考

教職員の自家用車出張承認に関する基準の設定及び施行について

昭和63年3月25日

1 目的

(1) 交通事故防止の観点から特例的に承認するものであり、事故発生時の使用者責任を明確にし教職員自らの注意義務を強調するものである。

(2) 現在当該基準が未設定にもかかわらず管内小中学校の教職員は、地理的及び交通事情等の理由により自家用車を利用して出張しているのが実態である。この度当該基準を設定することによって自家用車等の使用を一定の条件のもとに認め不安定な状態を解消し、事故防止の点検をより強化するものである。

(3) 当管内においても、町当局、教育委員会において当該基準を設けているが、小中学校教職員の旅費は県費負担であり、その取扱いは統一されることが望ましい。

2 基準施行における考え方について

(1) 「自己所有の自動車」とは

厳密な意味での所有権と解する必要はなく、通常通勤に利用している自動車(当該職員が当該自動車の被保険者となっている場合に限る。)をいう。

(2) 出張命令により公務遂行に当該職員の所有にかかわる自家用自動車等を使用する場合は、「当局が出張を命じた期間中借り上げる」ものと解するべきではなく「自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3条に定める「運行供与者」の立場に立つもの」と解するべきであり、当該自動車等の使用については公用車使用に準じて取り扱うものであること。

(3) 「災害発生等により緊急用務を行う場合」とは

ア 緊急に対処しなければ、人命にかかわると推定される事由の事前防止及び事後処理

イ 緊急に対処しなければ社会的に多大の不都合を生ぜしめると推定される事由の事故防止及び事後処理を行う場合

(4) 児童、生徒を引率する場合で「教育長の許可を得た場合」とは

ア 事故等で緊急を要する場合

イ 中体連等で時間的不便がある場合及び用具等が多い場合

ウ その他緊急を要する場合及び真に必要と認める場合

(5) 同乗者の所属が異なる場合

自家用車使用(同乗)承認簿(様式第2号)の校長認印は、同乗者及び運転者のそれぞれの校長の認印を押印するものとする。

(6) 「旅費条例第7条の計算については陸路旅行として扱うこと」としたのは普通旅費の適用を受ける場合のみであって、日額旅費を受ける職員には適用しないものであること。

3 予算措置について

基準設定に伴う旅費の増額については予算措置はしない。